Bâle 1356

Que s’est-il passé à Bâle en 1356 ?

Le 18 octobre 1356, plusieurs violents tremblements de terre ont affecté la ville de Bâle et les régions environnantes. La série a commencé vers midi, et vers 18 heures une secousse plus forte a fait des dégâts pour la première fois. On suppose que la population est en grande partie sortie des habitations lors de ces secousses sismiques. De nombreuses personnes sont probablement restées dehors, car les secousses, parfois fortes, se sont succédées. Vers 22 heures, le plus grand séisme de la série s’est produit avec une magnitude d’environ 6.6 - soit le plus fort tremblement de terre historiquement documenté en Suisse. Des répliques ont continué à secouer la ville pendant plusieurs mois.

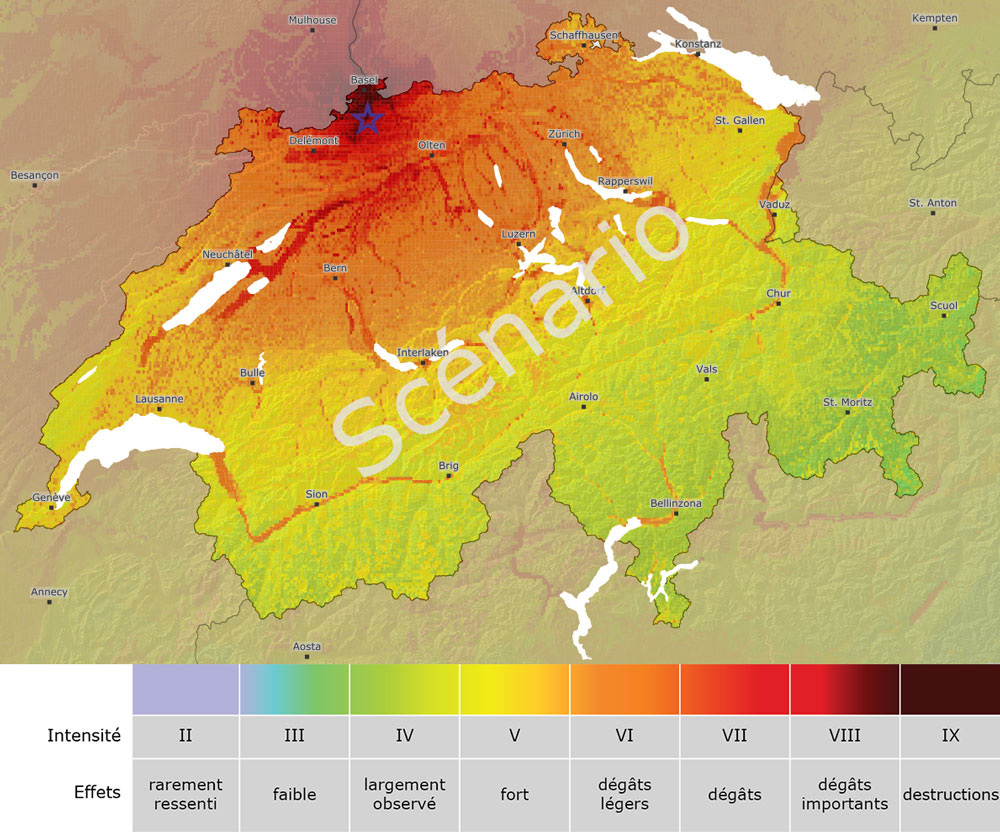

Le « séisme bâlois » aujourd’hui : carte des secousses envisageables en cas de séisme d’une magnitude de 6.6 près de Bâle.

Comme la ville de Bâle ne comptait qu’environ 6'000 habitants en 1356 et que les fortes secousses préalables ont probablement poussé les gens à quitter leurs maisons avant le séisme principal, on suppose qu’il n’y a eu que peu de morts.

Par contre, de nombreux bâtiments ont été fortement touchés par le séisme et surtout par les incendies qui ont suivi. Ces derniers, provoqués par des foyers ouverts laissés sans surveillance, ont enflammé les toits en bardeaux et dévasté le centre-ville de Bâle. On sait que certaines églises et certains monastères de la ville de Bâle ont été gravement endommagés. Par exemple, la toiture de la nef centrale de la cathédrale de Bâle s’est effondrée et des parties du chœur, de la nef et du transept ont subi des dommages considérables. Les cinq tours se sont également écroulées. Une fissure maintenue par des agrafes sur le côté nord, des murs déformés à l’intérieur de la cathédrale et à la limite bien visible de la reconstruction témoignent encore aujourd’hui de ces lourds dommages.

Après le tremblement de terre, la cité était partiellement inhabitable. Des localités autour de Bâle ainsi que des villes plus éloignées comme Berne, Soleure ou Strasbourg ont également été touchées par le séisme. La reconstruction a été entreprise rapidement, car la ville de Bâle jouissait d’une prospérité considérable au xive siècle. Le mur extérieur de la ville, remonté dans le cadre de ces travaux, a même élargi la zone urbaine.

Cette vision relativement complète de la catastrophe a pu être déterminée sur la base d’une vingtaine de documents ayant été rédigés peu après le tremblement de terre, et qui existent encore aujourd’hui. D’autres chiffres et descriptions de la catastrophe de 1356 proviennent de documents qui ont été rédigés au xve, xvie, xviie ou même xviiie siècle. On peut même parler pour cette période d’une véritable « sismophilie bâloise », car le tremblement de terre était évoqué très fréquemment.

Certains passages du texte sur le tremblement de terre de Bâle de 1356 sont parus légèrement modifiés dans le cadre du dossier 2022 du livre de la ville de Bâle sous le titre « Basel bebt ».

La ville de Bâle est située à l’extrémité méridionale du fossé rhénan supérieur. Elle est bordée au nord-est par le massif de la Forêt-Noire et au sud par le Jura tabulaire et plissé. La structure géologique du fossé rhénan est la principale responsable des forts séismes près de Bâle.

Les alentours de Bâle sont ainsi, après le Valais, la région de Suisse la plus exposée aux séismes. Les tremblements de terre dans l’histoire de Bâle et de ses environs immédiats sont documentés depuis le xive siècle. Il est par ailleurs possible qu’un grand tremblement de terre se soit déjà produit vers 250 près de la colonie romaine d’Augusta Raurica.

Dans le cadre du modèle du risque sismique de la Suisse 2023, les effets d’un tremblement de terre d’une magnitude de 6.6 à Bâle ont été calculés. Il faut s’attendre à un évènement d’une intensité similaire dans la région de Bâle tous les 2 000 à 2 500 ans. Si un tel séisme se reproduisait actuellement, on pourrait escompter quelque 3 000 morts et 21 000 blessés, ainsi que des dommages aux bâtiments d’un montant approximatif de 45 milliards de francs suisses. Une grande surface de la région de l’épicentre serait détruite. Dans toute la Suisse, environ 80 000 bâtiments subiraient des dommages modérés à très importants, dont près de 45 000 dans les seuls cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne, ce qui correspondrait à environ 70 % du parc immobilier de Bâle-Ville.