02.04.2025

Eisbeben auf dem St. Moritzersee

Bereits zum dritten Mal in den letzten fünf Jahren haben der Schweizerische Erdbebendienst (SED) und das Institut für Geophysik (IfG) an der ETH Zürich im Winter Eisbeben auf dem zugefrorenen St. Moritzersee aufgezeichnet. Die zweiwöchige Messkampagne im Februar verfolgte das Ziel, wertvolle Erkenntnisse über den Einsatz seismologischer Techniken zur Bestimmung der Eisdicke zu gewinnen, die Wirksamkeit verschiedener Überwachungsmethoden zu bewerten und Erfahrungen zu sammeln, die eines Tages bei Weltraummissionen zur Erkundung von Eismonden genutzt werden könnten.

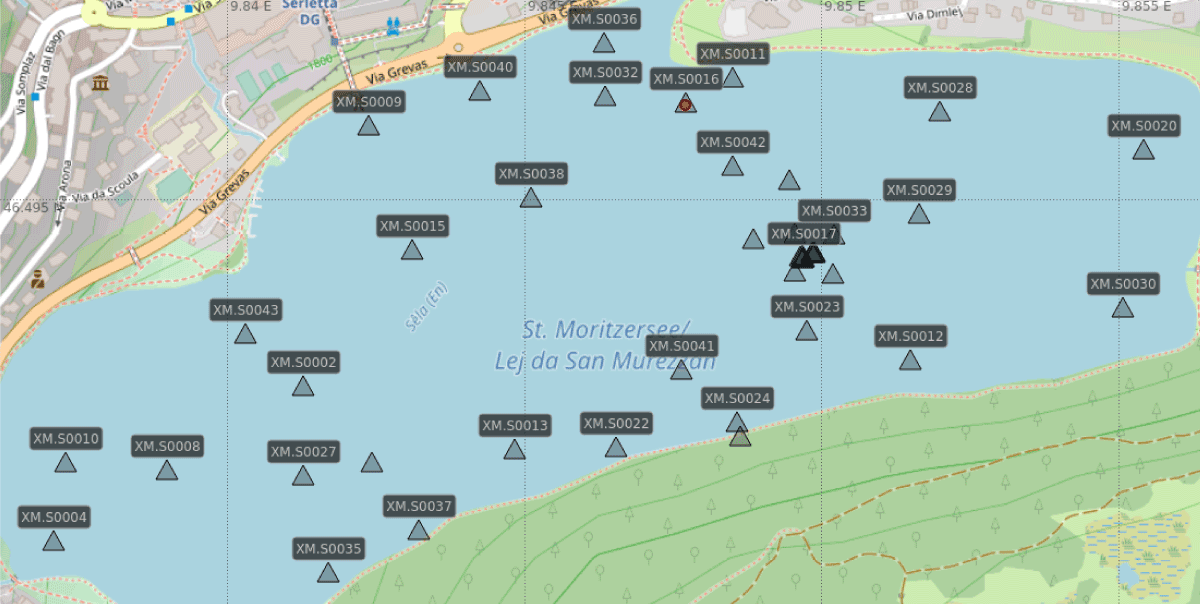

Zu Beginn des Jahres herrscht auf dem zugefrorenen St. Moritzersee ein reges Treiben: Pferde- und Autorennen, Fallschirmspringer, Golfturniere und Konzerte unterhalten Touristen und Publikum. Im Trubel des Tages bleiben die natürlichen Geräusche des Eises unbemerkt. Doch wenn die Nacht hereinbricht und die Temperaturen sinken, beginnt ein ganz anderes Spektakel. Die Eisdecke scheint zum Leben zu erwachen, sie knackt und knirscht hörbar. Diese Geräusche sind nicht nur für das menschliche Ohr zu hören. Die dynamischen Prozesse innerhalb der Eisschicht wurden auch von 43 seismischen Sensoren und einem 3 Kilometer langen faseroptischen Kabel aufgezeichnet.

Seismizität im Eis: von gefrorenen Schweizer Seen zu den Eismonden

Ähnlich wie Erdbeben, die durch Plattentektonik verursacht werden, entstehen Eisbeben, wenn sich das Eis ausdehnt, zusammenzieht und bewegt, wodurch sich Spannungen aufbauen, bis es bricht. Da Eisbeben jedoch in einer dünnen Eisschicht über dem Seewasser auftreten, unterscheiden sich ihre Signale deutlich von denen der Erdbeben. Das Projekt auf dem St. Moritzersee liefert wichtige Erkenntnisse über diese Unterschiede und vertieft unser Verständnis über die Entstehung von Eisbeben, die Eistektonik und die Seismizität von Eisbeben.

Seismische Wellen durchdringen die Struktur der Eisschicht unter der Oberfläche wie Röntgenstrahlen den menschlichen Körper. Mit Hilfe eines dichten seismischen Netzwerks, das Mitte Februar für zwei Wochen auf dem See installiert wurde, will das Forschungsteam das Eis kartieren und verfolgen, wie sich die Eisdicke im Lauf der Zeit verändert. Direkte Messungen ergaben eine gleichmässige Eisdicke von etwa 45 bis 50 cm auf dem gesamten St. Moritzersee, die in den zwei Wochen um etwa 5 cm zunahm. Da der Aufbau solch dichter Netzwerke sehr aufwendig ist, sollen in Zukunft Methoden zur Fernüberwachung der Eisdicke mit weniger Stationen entwickelt werden.

Neben einem besseren Verständnis von Eisbeben können die Ergebnisse auch künftigen Raumfahrtmissionen zu den Eismonden von Saturn oder Jupiter zugutekommen, wo ähnliche Bedingungen herrschen wie auf gefrorenen Seen. Die Untersuchung des Verhaltens seismischer Wellen im irdischen Eis liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, welche Signale auf Eismonden zu erwarten sind und wie sie gemessen werden können.

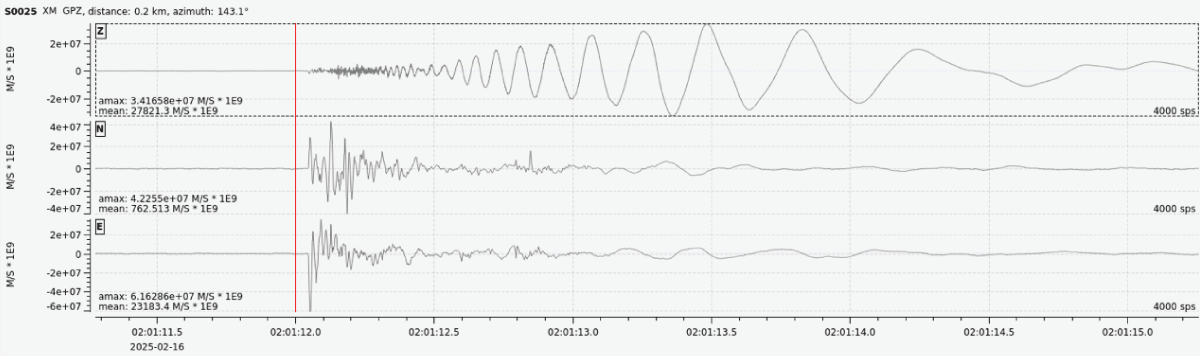

Seismogramm eines aufgezeichneten Eisbebens.

Vergleich von Messungen mit seismischen Sensoren und faseroptischem Kabel

Seismische Instrumente können sehr kleine Schwingungen aufspüren, die weit unter der menschlichen Wahrnehmungsschwelle liegen. Die Tagesaktivität auf dem St. Moritzersee ist jedoch so beträchtlich, dass Eisbeben in diesem sogenannten «seismischen Lärm» untergehen. Deshalb konzentriert sich das Team auf Daten, die nachts zwischen 21 Uhr und 6 Uhr aufgezeichnet wurden, um so eine präzise Analyse zu ermöglichen.

Zusätzlich zum seismischen Netzwerk des SED installierten die Forschungsgruppen für Explorations- und Umweltgeophysik sowie für Seismologie und Wellenphysik an der ETH Zürich ein drei Kilometer langes faseroptisches Kabel mit verteilter akustischer Sensorik (Distributed Acoustic Sensing, DAS) auf dem Eis. Ziel ist es, das Potenzial dieser hochmodernen Technologie für die Überwachung von Eis- und Erdbeben zu bewerten.

DAS bietet eine kontinuierliche, hochauflösende Überwachung von Dehnungsschwingungen entlang der gesamten Kabellänge und ergänzt damit die Daten von seismischen Sensoren. Veränderungen im Streumuster des Lichtsignals, die durch Bodenverschiebungen verursacht werden, ermöglichen hochpräzise Messungen der Verformung entlang des Kabels. Durch die Analyse der Daten will das Forschungsteam die Überwachungsmethoden nun weiter verfeinern und unser Verständnis von Eisbeben vertiefen.

Karte des seismischen Netzwerkes auf dem St. Moritzersee.