28.04.2022

Was bedeutet die Veröffentlichung der europäischen Erdbebengefährdungs- und Risikomodelle für die Schweiz?

Im Frühling 2022 wurde ein aktualisiertes Erdbebengefährdungsmodell und das erste frei zugängliche Erdbebenrisikomodell für Europa der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Modelle beschreiben, wo, wie häufig und mit welcher Stärke durch Erdbeben ausgelöste Erschütterungen zu erwarten sind und welche möglichen Auswirkungen sie auf Gebäude und ihre Bewohner haben (siehe Medienmitteilung). Im Unterschied zu nationalen Modellen sind die europäischen Modelle über die Landesgrenzen hinweg harmonisiert. Damit unterstützen sie insbesondere länderübergreifende Einschätzungen und damit verbundene Bemühungen, die möglichen Folgen von Erdbeben einzudämmen.

Weiterlesen...Keine Anpassungen der nationalen Baunormen zu erwarten

Eine wichtige Massnahme zur Erdbebenvorsorge, welche auf Gefährdungsmodellen beruht, ist die Ausgestaltung von Baunormen für eine erdbebengerechte Bauweise. In der Schweiz obliegt diese Aufgabe dem Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverband (SIA). Der SIA stützt sich dabei auf die nationale Gefährdungsabschätzung, erstellt vom Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich und letztmals aktualisiert im Jahr 2015. Dies ist gängige Praxis in Ländern und Regionen, für die umfassende Gefährdungsabschätzungen vorliegen. Grund dafür ist, dass nationale Modelle die lokalen Verhältnisse im Unterschied zu europäischen Modellen präziser und höher aufgelöst abbilden. Dennoch wird die zuständige Kommission des SIA das neue europäische Modell genau studieren und mögliche Unterschiede zum nationalen Modell analysieren. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass dies zu einer Anpassung der derzeit geltenden Normen des SIA für eine erdbebengerechte Bauweise führt (SIA 261 «Einwirkung auf Tragwerke»).

Nationales Erdbebenrisikomodell in Arbeit

Im Unterschied zur Erdbebengefährdung gibt es für die Schweiz noch kein nationales Erdbebenrisikomodell. Ein solches erstellt der SED derzeit in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Umwelt und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Es wird nächstes Jahr veröffentlicht und in grossem Detailierungsgrad die aufgrund von Erdbeben zu erwarteten Schäden in der Schweiz aufzeigen. Analog zum Erdbebengefährdungsmodell wird auch das nationale Erdbebenrisikomodell die Besonderheiten der Schweiz genauer abbilden als das europäische Modell und daher als erste Referenz für schweizweite Risikoanalysen dienen. Das europäische Modell ist aber hilfreich, wenn es darum geht, länderübergreifende Risikovergleiche anzustellen. Es bietet zudem eine wertvolle Vergleichsbasis für das nationale Modell.

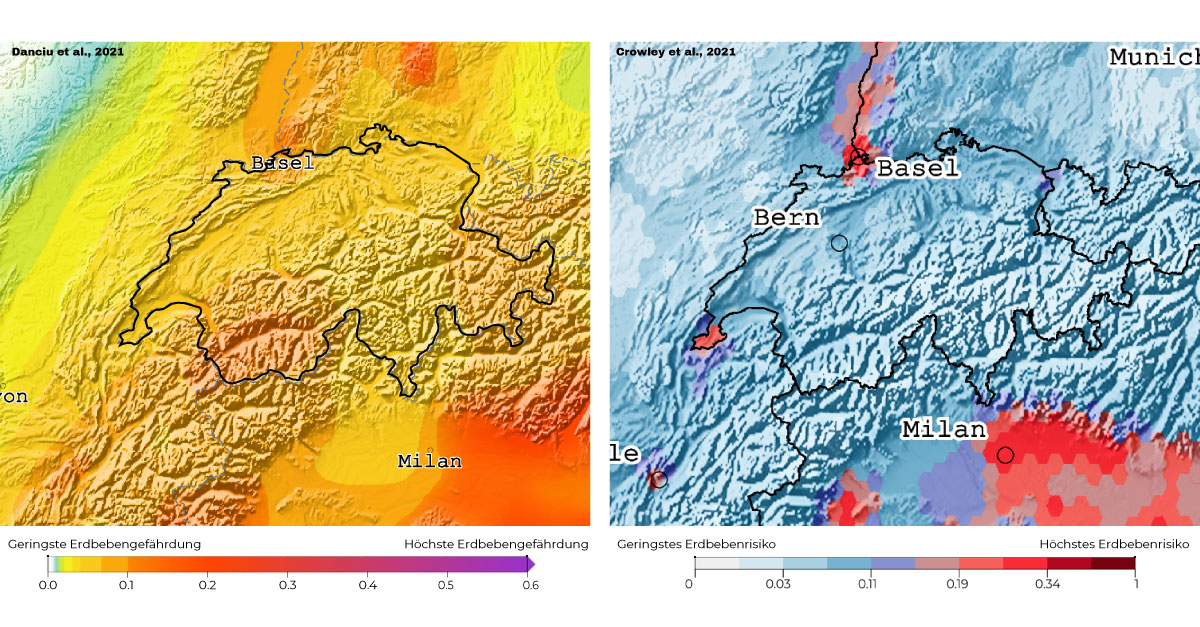

Europäische Resultate bestätigen nationale Gefährdungsanalyse und geben erste Hinweise auf Regionen mit hohem Risiko

Erste Analysen des SED deuten darauf hin, dass sich die europäische Erdbebengefährdungsabschätzung nur in geringem Masse von der nationalen Abschätzung unterscheidet. Beim Erdbebenrisiko fehlt aktuell die Referenz, im europäischen Modell heben sich jedoch Basel und Genf als Orte mit besonders hohem Risiko in der Schweiz ab. In Basel erstaunt das Resultat kaum, kommen dort alle für das Erdbebenrisiko relevanten Aspekte zusammen: eine hohe Dichte an Bewohnern und Sachwerten, eine hohe Erdbebengefährdung und viele verletzliche Gebäude. Genf weist im Vergleich zu Basel eine tiefere Erdbebengefährdung auf. Für das europäische Risikomodell spielt jedoch eine Störungszone in den französischen Alpen als mögliche Quelle für weiter entfernte, aber potentiell grosse Beben eine massgebende Rolle. Hinzu kommen wieder eine hohe Dichte an Bewohnern und Sachwerten sowie ein verletzlicher Gebäudebestand, der zu grossen Teilen auf einem weichen, für Erdbeben schlechten Untergrund gebaut ist (Sedimentbecken). Im Unterschied zu Zürich, das ähnliche Ausgangsbedingungen aufweist, fällt zudem die Kernzone für die kartografische Darstellung im europäischen Modell in Genf auf eine einzelne Zelle, während sie in Zürich auf drei verschiedene verteilt ist. Damit erscheint das Risiko rein optisch für Genf grösser als beispielsweise für Zürich.

Dass weitere urbane oder besonders gefährdete Schweizer Gebiete sich im europäischen Erdbebenrisikomodell nicht stärker abzeichnen, ist darüber hinaus vorwiegend auf zwei Gründe zurückzuführen: Erstens sind Schweizer Städte im europäischen Vergleich eher klein und daher weniger vom Risiko betroffen als andere urbane Grossräume. Zweitens sind die Ergebnisse mit dem jeweiligen Bruttoinlandprodukt (BIP) normalisiert. Das heisst, die Risikoabschätzung berücksichtigt die Möglichkeiten eines Landes, die Folgen eines Erdbebens einzudämmen. Die Schweiz wies 2021 nach Luxemburg das zweithöchste BIP der europäischen Länder auf. Das Schweizer Modell wird die hiesige Erdbebenrisikolandschaft nuancierter abbilden. Einerseits, weil es keiner solchen Gewichtung unterliegt und anderseits, weil es zusätzliche Datensätze miteinbezieht, wie beispielsweise detailliertere Bodenverstärkungskarten und für die Schweiz aufgearbeitete Modelle für die Verletzbarkeit von Gebäuden.