06.03.2017

Hintergrundinformationen zum Beben vom 6. März mit einer Magnitude von 4.6 auf dem Urnerboden

Am 6. März um 21:12 Uhr ereignete sich ein Erdbeben mit einer Magnitude von 4.6 (Lokalmagnitude ML). Das Epizentrum des Bebens liegt etwa 3 km nordöstlich des Dorfes Urnerboden im Grenzgebiet von Uri, Schwyz, und Glarus. Die Herdtiefe wurde bisher auf rund 5 km bestimmt. Vor dem Hauptbeben gab es mehrere Vorbeben mit Magnituden zwischen 0.2 und 2.2 (ML). In den ersten 12 Stunden nach dem Beben hat der SED etwa 25 Nachbeben mit Magnituden zwischen 0.5 und 2.9 (ML) registriert. In den nächsten Stunden und Tagen sind weitere Nachbeben zu erwarten, die unter Umständen auch verspürt werden können. Beben mit einer ähnlichen oder gar grösseren Magnitude sind zwar unwahrscheinlich, aber nicht auszuschliessen.

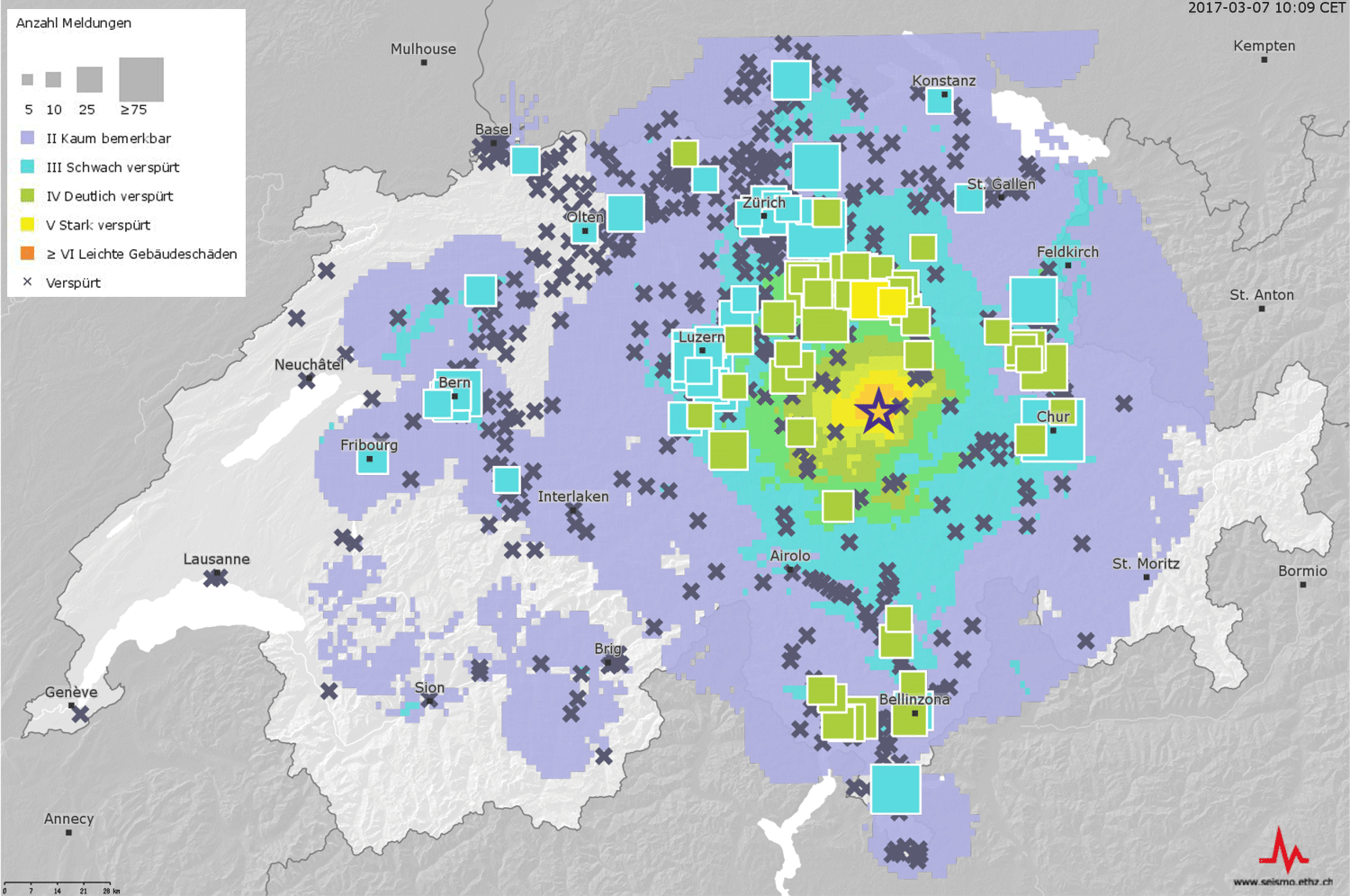

Weiterlesen...Das Erdbeben wurde von den meisten Bewohnern in der Innerschweiz und dem Glarnerland deutlich verspürt. Beim SED gingen darüber hinaus Meldungen aus einem Gebiet mit rund 200 km Durchmesser ein: Die inzwischen über 5‘000 Verspürtmeldungen kommen aus dem ganzen Tessin sowie den Kantonen Bern, Aargau, Basel, Zürich und Graubünden bis etwa Chur. Das grosse Publikumsinteresse war auch an bis zu einer halben Million Webzugriffen pro Minute abzulesen. Dieser starke Andrang führte dazu, dass die Webseite des Erdbebendienstes in den ersten 40 Minuten nach dem Beben zeitweise nicht verfügbar war und auch danach teilweise nur mit Verzögerung.

Das Epizentrum liegt im Gebiet der Helvetischen Decken. Die vorläufige Tiefenbestimmung lässt auf einen Herd in der Grenzzone zwischen der Sedimentdecke und dem kristallinen Grundgebirge schliessen. Die erste Bestimmung des Momententensors zeigt eine Momentenmagnitude (MW) von 4.1 und einen Mechanismus, der einer Blattverschiebung in NNW-SSE oder WSW-ENE-Richtung entspricht, wie man es auch von anderen Beben in dieser Region kennt. Diese Mechanismen weisen im Gebiet der Helvetischen Decken auf eine Kompression der Erdkruste in Nordwest-Südost-Richtung hin. Das Erdbeben von Montagnacht ereignete sich in der Nähe des Bebens vom 5. Mai 2003 (Magnitude 4 ML). Die Tiefe und der Herdmechanismus dieses Bebens waren sehr ähnlich und lassen vermuten, dass beide Beben auf derselben Verwerfung stattfanden.

Generell sind die tektonischen Spannungen in den Alpen das Ergebnis der Kollision zwischen der Europäischen und der Afrikanischen Kontinentalplatten. Durch die komplexe Tektonik und die Geschichte der Alpinen Kollisionszone variiert das tektonische Verhalten entlang des Alpenbogens aber stark.

Die höchsten während des Bebens gemessenen Bodenbeschleunigungen stammen von einem Seismometer in Linthal (GL) und erreichten 85 cm/s2. Statistisch werden Erdbeben dieser Stärke in der Schweiz einmal etwa alle fünf Jahre erwartet. Das letzte Erdbeben mit einer vergleichbaren Magnitude fand am 8. September 2005 in Vallorcine (F) (4.9 ML), nahe der Schweizer Grenze bei Martigny (VS) statt. Es wurde vor allem im Wallis stark verspürt.

Am Dienstag, 7. März, hat der SED zwei zusätzliche mobile Seismometerstationen auf dem Urnerboden und in Bisisthal aufgestellt. Diese werden dabei helfen, die Nachbebensequenz und damit die Eigenschaften der aktivierten Verwerfung detaillierter zu untersuchen.