26.01.2022

Erdbeben in der Schweiz im Jahr 2021

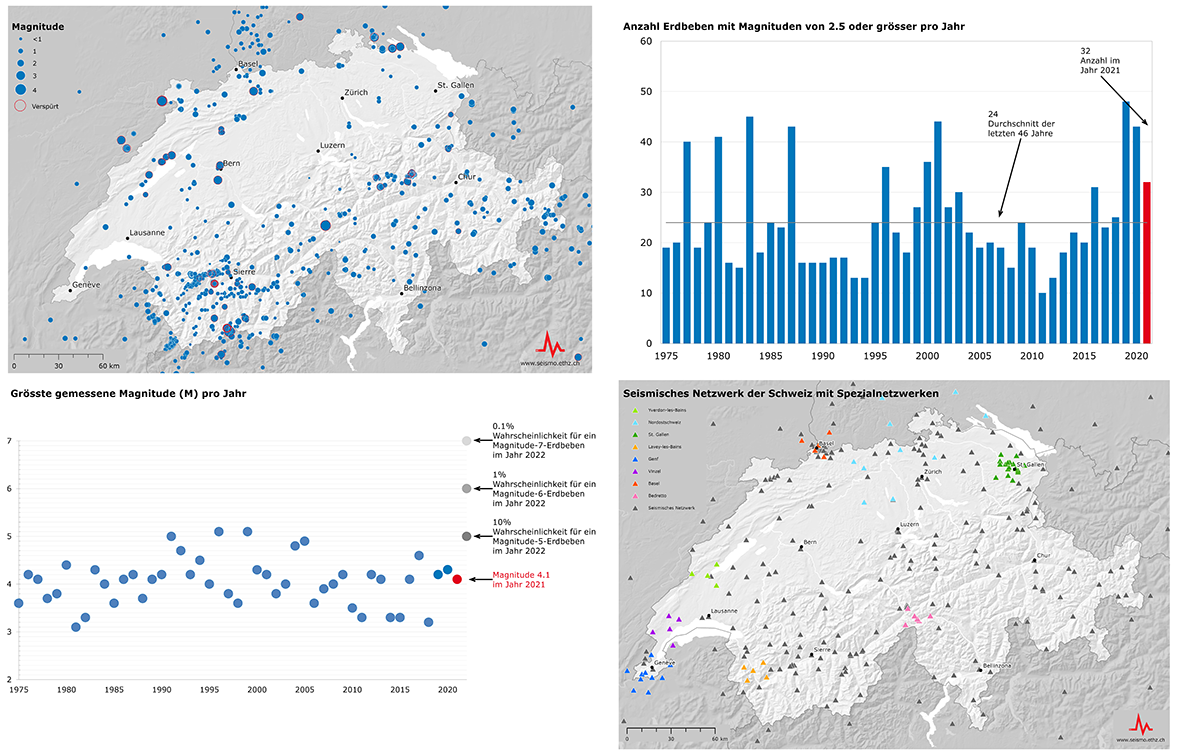

Im letzten Jahr registrierte der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich etwas mehr als 1'100 Erdbeben in der Schweiz und den angrenzenden Regionen. Das sind geringfügig weniger als in den vergangenen Jahren, was unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass im Jahr 2021 kein grösserer Erdbebenschwarm auftrat. Gleichzeitig ereigneten sich mehr Beben mit Magnituden von 2.5 bis 4.1 als im langjährigen Mittel.

Im Jahr 2021 ereigneten sich drei Beben mit Magnituden von 4.0 und mehr und damit überdurchschnittlich viele dieser Grösse. Seit 1975 trat im Durchschnitt etwa ein solches Beben pro Jahr auf. Das erste Beben im vergangenen Jahr mit einer Magnitude von 4.0 erschütterte am 1. Juli das Gebiet rund um den Furkapass. Es wurde vor allem in nördlicher Richtung bis nach Zürich und Schaffhausen wahrgenommen, wie die mehr als 900 eingegangen Verspürtmeldungen belegen. Das Magnitude 4.1-Beben, das sich am 5. Oktober bei Arolla (VS) ereignete, wurde dagegen nur von wenigen Personen fast ausschliesslich aus dem Wallis als verspürt gemeldet. Dieses Beben ist Teil einer seit September 2020 erneut aktiven Erdbebensequenz. Im selben Gebiet bebte es bereits im Jahr 1996 ähnlich stark. Weiterhin aktiv und teils ebenfalls mit spürbaren Beben waren im Wallis die Erdbebenschwärme bei St. Léonard und dem Sanetschpass sowie im Kanton Waadt jener bei les Diablerets.

Weiterlesen...Das dritte Beben mit einer Magnitude von mehr als 4.0 ereignete sich am 25. Dezember in der Ajoie (JU). Es wurde insbesondere im Jura deutlich wahrgenommen, vereinzelt gingen auch Meldungen aus dem westlichen Mitteland bis nach Lausanne, Bern, Luzern und Zürich ein. Dem Hauptbeben mit einer Magnitude von 4.1 folgten zwei ebenfalls deutlich spürbare Nachbeben mit Magnituden von 3.5 und 3.2. Während das Wallis als Erdbebenregion hinreichend bekannt ist, verdeutlichen die Beben im Jura, dass die ganze Schweiz ein Erdbebenland ist. Obwohl sich das letzte Beben dieser Grösse in der Ajoie vor mehr als 100 Jahren ereignet hat und solche Beben somit eher selten auftreten, sind sie nichts Unerwartetes.

Im langjährigen Durschnitt ereignen sich in und nahe der Schweiz 24 Beben mit einer Magnitude von 2.5 oder mehr. Im Jahr 2021 war diese Zahl mit 32 Ereignissen etwas grösser. Verspürtmeldungen aus der Bevölkerung gingen zu 52 Beben ein, zu zehn meldeten jeweils mehr als 100 Personen ihre Beobachtungen. Die meisten Meldungen aus der Bevölkerung (ca. 1'100) erhielt der SED für die Beben bei Bern mit Magnituden von 2.8 und 3.2, die sich am 03. Februar und 15. März ereigneten. Geschuldet ist dies vor allem der dichten Besiedlung in der Nähe des Erdbebenherds. Auch grenznahe Beben im Ausland sind für die seismische Gefährdung der Schweiz von Bedeutung. Ein Beben mit einer Magnitude von 4.4 am 18. Dezember in Bergamo (Italien) wurde vor allem im Tessin, teilweise auch im Wallis, Graubünden und der Zentralschweiz verspürt. Beim SED gingen dazu rund 1’000 Meldungen ein.

Neben der natürlichen Erdbebenaktivität zeichnet das vom SED betriebene seismische Netzwerk auch von Menschen ausgelöste Erschütterungen auf. Die meisten davon sind Sprengungen, einige aber auch menschgemachte Erdbeben. Letztere unterscheiden sich aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften nicht von natürlichen Beben. Trotzdem gibt es verlässliche Hinweise, ob ein Beben menschgemacht ist oder nicht, zum Beispiel dessen genauen Entstehungsort im Untergrund sowie der zeitliche und räumliche Zusammenhang mit den von Menschen ausgelösten Spannungsänderungen. Deshalb ist es wichtig, diese Eingriffe mit einem dichten Netzwerk von seismischen Stationen zu überwachen.

Zu diesem Zweck hat der SED sein Netzwerk an verschiedenen Orten der Schweiz ausgebaut. Aktuell unterstützt der SED die Erdbebenüberwachung von fünf Tiefengeothermieprojekten in der Schweiz sowie des BedrettoLabs der ETH Zürich. Zudem betreibt der SED im Auftrag der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (nagra) ein verdichtetes seismisches Netzwerk in der Nordostschweiz, um den Untergrund und die seismische Aktivität an möglichen Endlagerstandorten besser zu verstehen. Gesamthaft übermitteln über 200 Stationen in der ganzen Schweiz laufend ihre Messdaten an den SED und ermöglichen es, ab einer Magnitude von 1.5 flächendeckend alle Erdbeben zu erfassen. Dieser Wert liegt deutlich unter der Spürbarkeitsgrenze. Dort, wo das seismische Netzwerk besonders dicht ist, können zudem noch viel kleinere Beben erfasst werden.