28.01.2019

Erdbeben in der Schweiz im Jahr 2018

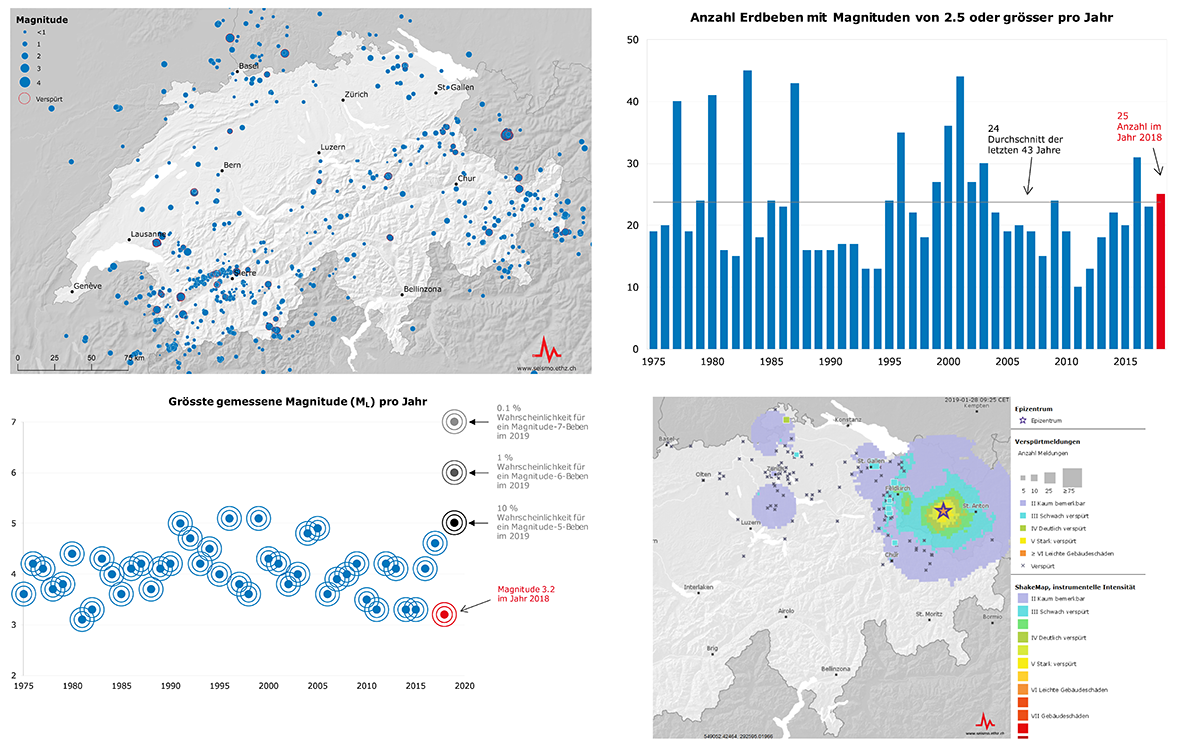

Über 900 Erdbeben mit Magnituden zwischen -0.2 und 4.1 zeichnete der Schweizerische Erdbebendienst (SED) an der ETH Zürich vergangenes Jahr in der Schweiz und im angrenzenden Ausland auf. 25 davon hatten eine Magnitude von 2.5 oder grösser. Ab dieser Stärke spürt sie die Bevölkerung in der Regel. 2018 geht damit als durchschnittliches Erdbebenjahr in die Geschichte ein, das uns dennoch viel lehrt. Denn jedes noch so kleine Beben liefert wertvolle Informationen über den Untergrund und verbessert damit die Abschätzung künftiger Beben.

Dank des dichten und hochempfindlichen Erdbebenmessnetzes der Schweiz können an den meisten Orten in der Schweiz bereits kleinste Beben erfasst und ausgewertet werden. Sie zeigen auf, wo sich aktuell und über die Jahre hinweg aktivere oder weniger aktive Verwerfungen befinden und gewähren Einblicke in die Bruchprozesse tief unter unseren Füssen. Die von Erdbeben ausgelösten seismischen Wellen verraten zudem etwas über den Untergrund, den sie durchlaufen. Die Geschwindigkeit mit der sie sich fortbewegen erlaubt beispielsweise Rückschlüsse auf die physikalischen Eigenschaften des Gesteins an dieser Stelle. Diese Erkenntnisse tragen zu einer akkurateren Gefährdungsabschätzung bei, weshalb auch ruhigere Erdbebenjahre einen wichtigen Erkenntnisgewinn liefern.

Weiterlesen...Die stärksten und von der Schweizer Bevölkerung am weiträumigsten verspürten Beben ereigneten sich am 17. Januar sowie am 1. Februar 2018 nahe der Grenze im österreichischen Klostertal (Montafon). Beiden Beben erreichten eine Magnitude von 4.1. Das mit einer Magnitude von 3.2 grösste Beben innerhalb der Schweiz ereignete sich am 23. August nahe der Dents de Morcles im Kanton Wallis. Beim SED gingen an die 400 Verspürtmeldungen zu diesem Beben ein, hauptsächlich aus dem Rhonetal, in dem der weiche Untergrund die Erschütterungen besonders verstärkte. Weitere von der Bevölkerung teils deutlich wahrgenommene Erdbeben ereigneten sich unter anderen nahe Châtel-St-Denis an der Grenze der Kantone Waadt und Freiburg am 15. und 16. Mai (Magnitude 3.1 und 2.9), im Kanton Wallis bei Martigny am 3. November (Magnitude 2.9) und nahe Freiburg am 29. Dezember (Magnitude 2.9). Lediglich die Beben im Klostertal führten zu kleineren Schäden wie Rissen in Fassaden.

Zudem traten auch im vergangenen Jahr einige bemerkenswerte Erdbebenschwärme auf. Dabei ereignen sich über einen längeren Zeitraum zahlreiche Beben, ohne dass eine klare Abfolge von Vor-, Haupt- und Nachbeben besteht. Hervorzuheben ist eine Serie von Erdbeben nordöstlich von St. Léonard nahe Sion im Kanton Wallis. Diese Sequenz steht im Zusammenhang mit einer Verwerfung, an der seit 2014 immer wieder Phasen mit erhöhter seismischer Aktivität beobachtet wurden. Sie ist vermutlich Teil der Rhone-Simplon-Verwerfung, die sich in diesem Bereich in einzelne Segmente aufzuteilen scheint. Eine weitere erwähnenswerte Bebensequenz trat im Grenzgebiet zwischen Italien, Frankreich und der Schweiz auf, im Osten des Mont Blanc Massives. Der SED lokalisierte in diesem Gebiet letztes Jahr an die 100 Erdbeben mit Magnituden zwischen 0 und 2.2.

Allgemein gesehen konzentrierte sich die Erdbebenaktivität im Jahr 2018, wie in den vergangenen Jahren, vor allem auf das Wallis, den Kanton Graubünden und die Gebiete entlang der Alpenfront. Trotz dieser Konzentration zeigt sich über einen längeren Zeitraum, dass es hierzulande keine Regionen ohne Erdbeben gibt. Im langjährigen Durchschnitt ereignet sich im Erdbebenland Schweiz alle 50 bis 150 Jahre ein folgeschweres Beben mit einer Magnitude von 6 oder grösser.