19.03.2021

MLhc: eine überarbeitete Lokalbebenmagnitude für die Schweiz

Eines der gängigsten Kriterien zur Charakterisierung eines Erdbebens ist seine Magnitude. Die Magnitude beziffert die während des Bebens freigesetzte Energie, also seine Stärke. Je grösser die Magnitude eines Erdbebens, desto wahrscheinlicher ist es, dass dessen Erschütterungen verspürt werden. Es gibt verschiedene Magnitudentypen: beispielsweise die Lokalbebenmagnitude (ML, das ist die Richterskala, für Erdbeben, die relativ nahe an den registrierenden Stationen auftreten), die Raumwellenmagnitude (mb, für Erdbeben in grösseren Entfernungen), die Oberflächenwellenmagnitude (MS, ebenfalls für grössere Entfernungen) oder die Momentmagnitude (Mw, für alle Erdbebentypen). Diese verschiedenen Skalen wurden im Laufe des letzten Jahrhunderts entwickelt und modifiziert. Im Wesentlichen widerspiegeln sie unsere immer besser werdende Fähigkeit, Erdbeben von unterschiedlichen Grössen und in unterschiedlichen Entfernungen zu überwachen.

Weiterlesen...Allen Magnitudentypen ist gemeinsam, dass sie unmittelbar anhand der Erdbebensignale berechnet werden können, die von den seismischen Stationen registriert werden. Zur besseren Charakterisierung von Erdbeben in der Schweiz hat der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich (SED) kürzlich eine überarbeitete Lokalbebenmagnitude (MLhc) eingeführt. MLhc gewährleistet das harmonische Zusammenspiel der routinemässigen Berechnung der Lokalbebenmagnituden in der Schweiz mit der technologisch hochentwickelten Erdbebenforschung beim SED. Zudem ermöglicht MLhc eine optimale Nutzung des sehr dichten nationalen seismischen Netzwerks der Schweiz. Was bedeutet das genau und wie unterscheidet sich MLhc von der bisher verwendeten Lokalbebenmagnitude?

Erdbeben werden meist anhand der Lokalbebenmagnitude (ML) charakterisiert, die im Jahr 1935 von Charles Richter in Kalifornien eingeführt wurde. ML ist oft von regionalen Faktoren abhängig. So kalibrierte Urs Kradolfer, der ehemalige Forscher beim SED, im Jahr 1984 ML für Erdbeben in der Schweiz. Seine Berechnungen beruhten auf den Aufzeichnungen des nationalen seismischen Netzwerks der Schweiz, das damals aus 23 Stationen bestand, die lediglich vertikale Bodenbewegungen erfassten. Um die Jahrtausendwende wurde Kradolfers Modell angepasst, um von der nächsten Generation digitaler 3-Komponenten-Breitbandinstrumente des modernisierten seismischen Netzwerks der Schweiz zu profitieren. Dies geschah insbesondere durch die Verwendung von Aufzeichnungen horizontaler Bodenbewegungen (MLh).

In den vergangenen 20 Jahren wurde das nationale seismische Netzwerk der Schweiz erheblich erweitert und umfasst mittlerweile mehr als 200 seismische Stationen, darunter über 100 hochleistungsfähige Starkbebensensoren. Dadurch kann der SED heute routinemässig Erdbeben erfassen, die sich in sehr geringen Entfernungen (15 bis 20 km) von ihrem Herd im Erdinnern (Hypozentrum) ereignen, und deren MLh häufig kleiner als 2 ist. Solch geringe Entfernungen und kleine Magnituden liegen allerdings ausserhalb des Kalibrierungsbereichs von Kradolfers Modell. Eine weitere Einschränkung von MLh besteht darin, dass stationsbezogene Korrekturfaktoren, die durch lokale Bodeneigenschaften bedingt sind, nicht systematisch angewandt wurden.

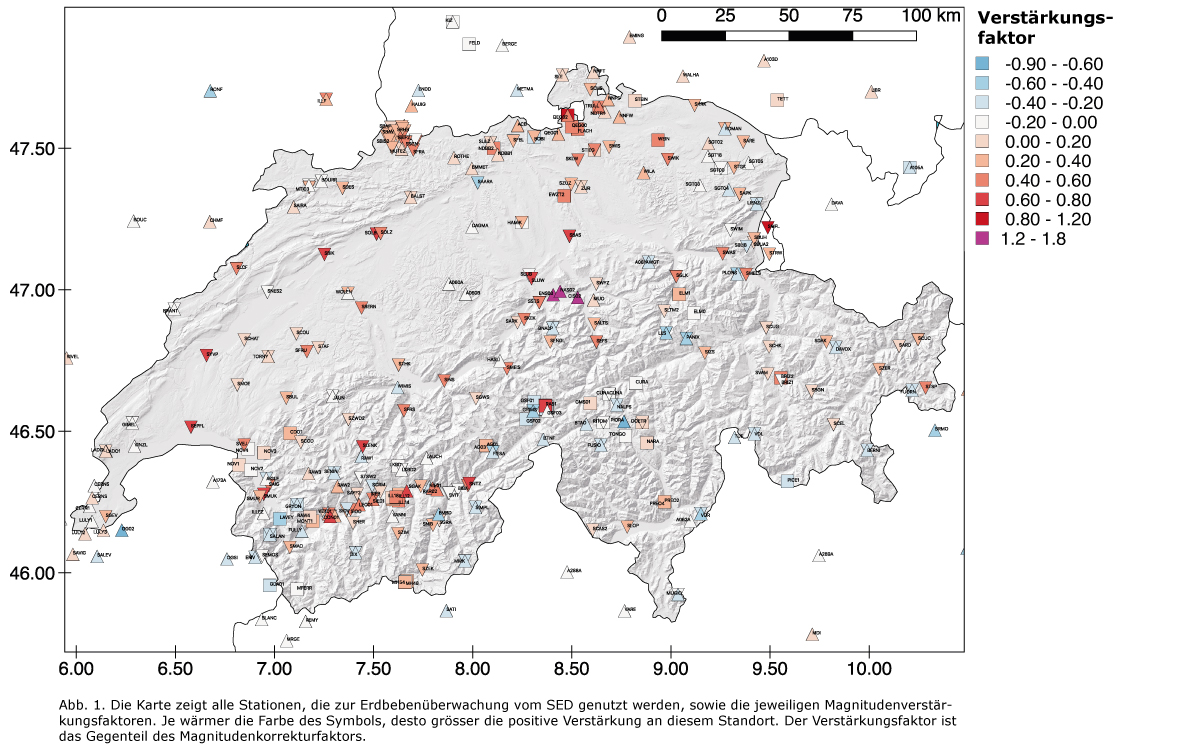

Dieser Aspekt ist jedoch von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei Starkbebenstationen, die sich zumeist in städtischen Gebieten befinden und häufig durch eine signifikante Verstärkung von Bodenbewegungen gekennzeichnet sind. Bei der Verwendung von MLh mussten die Seismologinnen und Seismologen Stationsmagnituden von Standorten verwerfen, die sich zu nah am Erdbeben befanden oder zu starke Standortverstärkungen aufwiesen. Um diese Nachteile zu bewältigen, ist der SED kürzlich zur einer überarbeiteten Lokalbebenmagnitude übergegangen: «MLhc». Das «c» steht dabei für «corrected», d. h. «korrigiert».

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass MLhc kalibriert wurde, um Magnituden zu liefern, die MLh so ähnlich wie möglich sind. Allerdings bringt MLhc zwei deutliche Verbesserungen, die den Forschenden die Nutzung der Informationen von allen Stationen im Netzwerk ermöglichen und für stabilere Magnituden sorgen, insbesondere bei kleinen Erdbeben:

- Zum einen erfolgt die Kalibrierung anhand eines wesentlich grösseren Datenbestands, der eine hohe Zahl an Aufzeichnungen sehr nahe am Hypozentrum einschliesst. Somit ermöglicht MLhc die Einbeziehung von Stationen, die weniger als 20 km vom Hypozentrum entfernt sind.

- Zum anderen berücksichtigt das Verfahren zur Berechnung von MLhc physikalisch basierte Standortverstärkungsfaktoren, die routinemässig vom SED berechnet und aktualisiert werden. Dies ermöglicht den Seismologinnen und Seismologen, alle Stationen unabhängig von Standorteffekten zu nutzen.

Auch wenn der SED zur einfacheren Kommunikation nur den Begriff «Magnitude» verwendet, wird in den ausführlichen Informationen auf der Website des SED immer der Magnitudentyp des Erdbebens angegeben.

Weitere Informationen über die verschiedenen Magnitudentypen finden Sie hier.