29.03.2017

Öffnung Geothermiebohrloch in Basel

Das Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt hat am 28. März 2017 in Absprache mit den Industriellen Werken Basel (IWB) beschlossen, in den kommenden Wochen das Bohrloch wieder zu öffnen, welches im Rahmen des Geothermieprojekts „Deep Heat Mining“ im Jahr 2006 in Basel erstellt wurde. Grund dafür ist ein Anstieg der Mikrobebenaktivität in unmittelbarer Nähe des Bohrlochs in den vergangenen Monaten. Eine umfangreiche, wissenschaftliche Untersuchung des Schweizerischen Erdbebendienstes (SED) an der ETH Zürich hat ergeben, dass sich die erhöhte Erdbebenaktivität mit grosser Wahrscheinlichkeit durch das Öffnen des Bohrlochs langfristig erneut senken lässt.

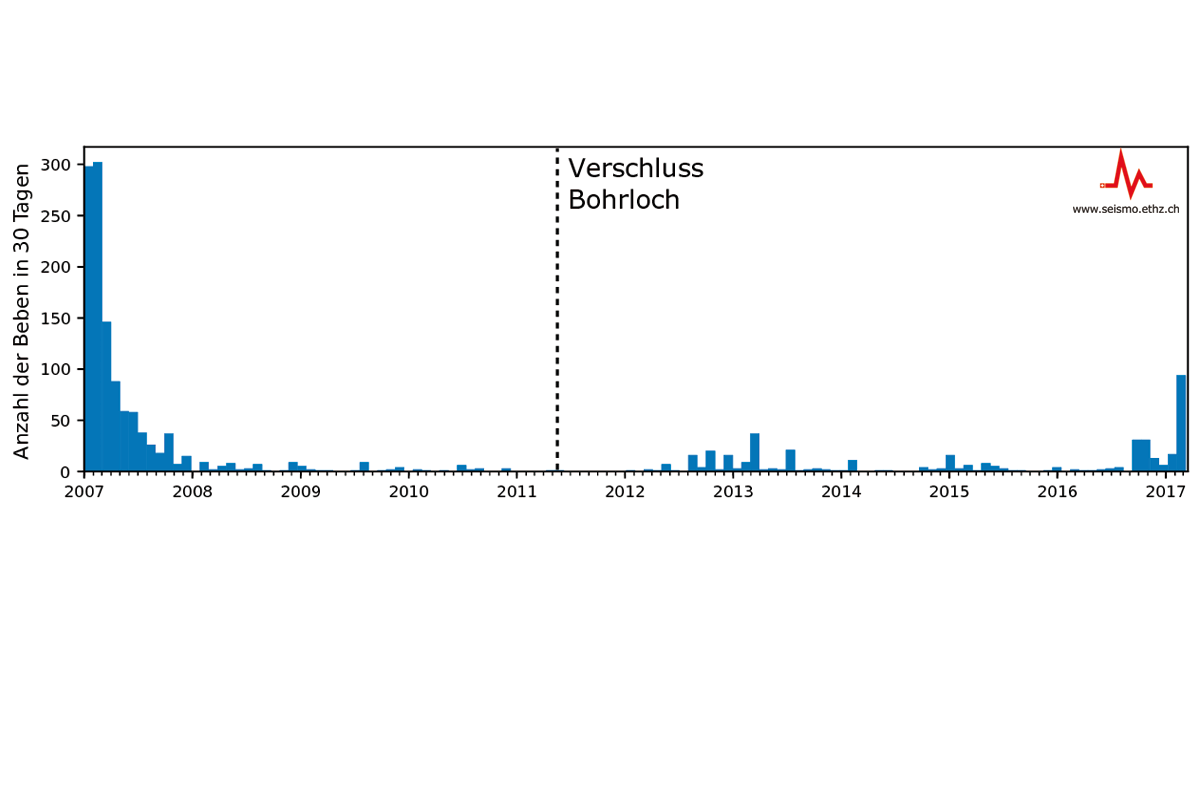

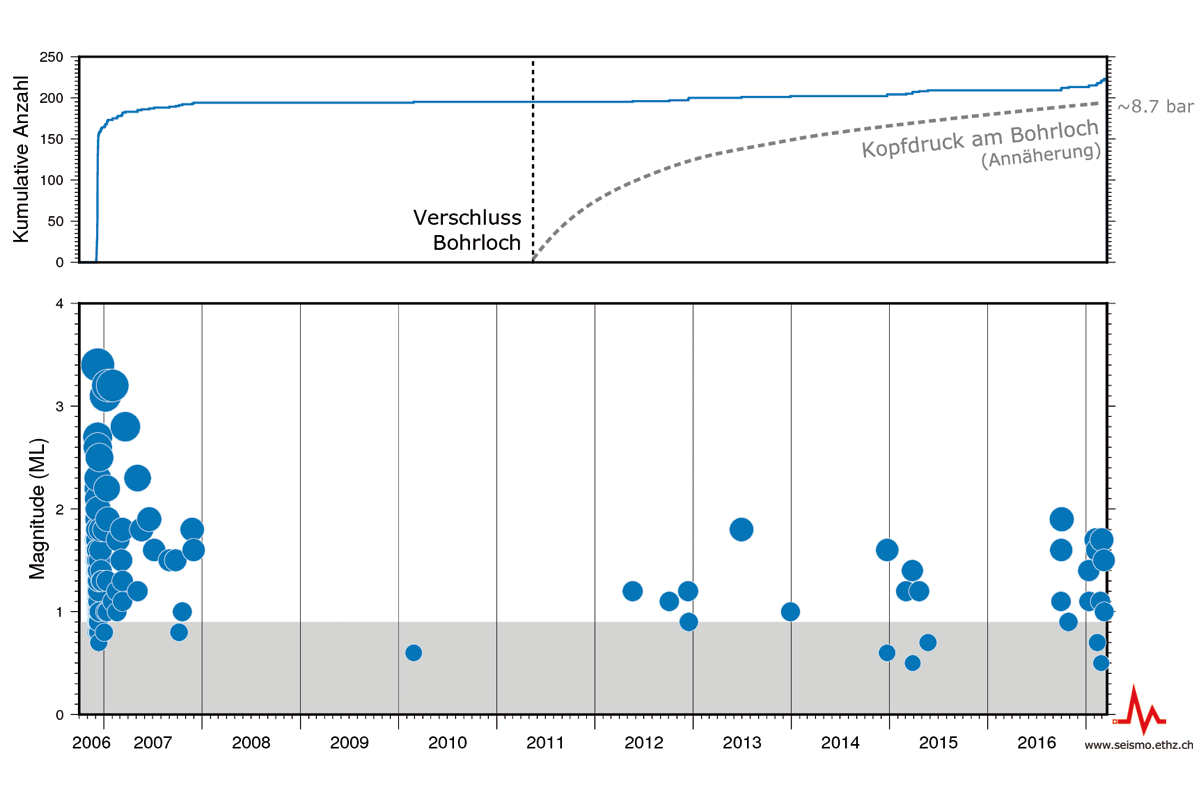

Weiterlesen...Das im Jahr 2006 lancierte Geothermieprojekt in Basel strebte an, in einer Tiefe von 4'000 bis 5'000 Metern ein künstliches Risssystem im Gestein zu erzeugen und als geothermisches Reservoir zur Energiegewinnung zu nutzen. Zu diesem Zweck wurde unter hohem Druck kaltes Wasser in den Untergrund gepresst. Im Zuge dieses Prozesses ereigneten sich zahlreiche Mikroerdbeben, einige spürbare sowie ein Beben mit einer Magnitude von Magnitude 3.4 (ML), das kleinere Schäden an Gebäuden anrichtete. Die Projektarbeiten wurden daraufhin unterbrochen und im Jahr 2009 nach einer umfassenden Risikoanalyse ganz eingestellt. Das Bohrloch wurde im Dezember 2006 aufgrund der erhöhten Seismizität geöffnet und im April 2011 wieder verschlossen.

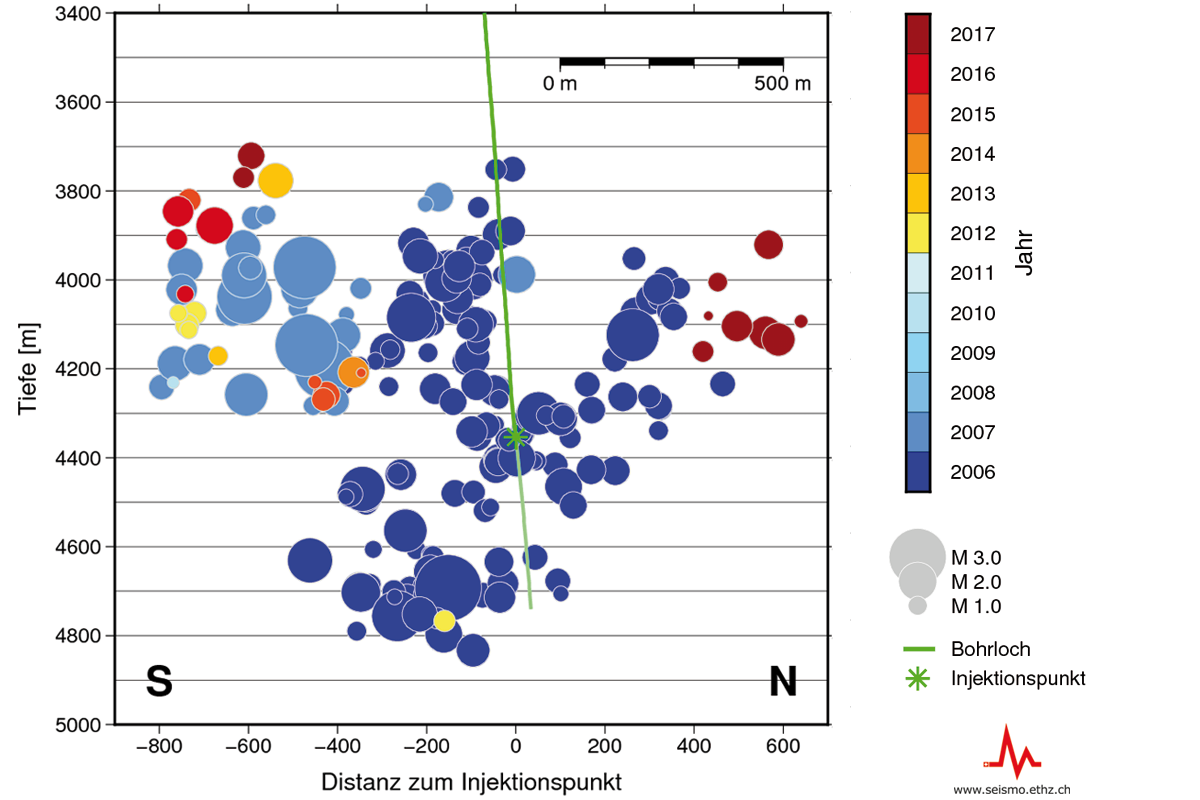

Die Erdbebenaktivität in der Umgebung des Bohrlochs wird seit Projektbeginn mit einem seismischen Netzwerk überwacht. Aus den gesammelten Daten lässt sich ablesen, dass die Erdbebenaktivität im stimulierten Bereich seit dem Projektende im Jahr 2006 erst mehr oder weniger stetig abgenommen hat. Etwa ein Jahr nach dem Verschluss des Bohrlochs im April 2011 und speziell seit der zweiten Hälfte des Jahres 2016 ist die Erdbebenaktivität in der unmittelbaren Nähe des Bohrloches erneut deutlich angestiegen. Dabei traten die Mikrobeben typischerweise schwarmartig auf, das heisst, Phasen von erhöhter Aktivität während einiger Wochen waren gefolgt von ruhigeren Perioden. Bisher wurde keines dieser Beben von der Bevölkerung verspürt.

Neben der seismischen Aktivität hat sich in den letzten Monaten auch die räumliche Ausbreitung der Beben verändert: Die jüngsten Beben ereigneten sich am südlichen und nördlichen Rand der bisher betroffenen Fläche und deuten auf eine Ausdehnung des erzeugten Risssystems hin. Messungen zeigen zudem, dass der hydraulische Druck im Reservoir (Porendruck) seit dem Verschluss des Bohrlochs kontinuierlich angestiegen ist. Eine detaillierte Analyse der seismischen Daten sowie die Modellierung des Zusammenhangs zwischen Erdbeben und steigendem Porendruck haben ergeben, dass bereits geringe Druckanstiege im Reservoir ausreichen, um die Seismizität merklich zu erhöhen.

Die Analysen des SED legen dar, dass ohne druckreduzierende Massnahmen ein leicht spürbares Beben mit einer Magnitude von 2 innerhalb der nächsten zwölf Monate durchaus möglich ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt zwischen 55 und 85 Prozent. Für ein ähnlich starkes Beben wie 2006 mit einer Magnitude von 3.4 liegt die Wahrscheinlichkeit aktuell bei ungefähr fünf Prozent. Basierend auf seinen Modellierungen und ausgehend vom beobachteten Rückgang der Seismizität zwischen 2007 und 2011 erwartet der SED, dass sich die durchschnittliche Erdbebenrate durch das abermalige Öffnen des Bohrloches über die nächsten ein bis zwei Jahre um 50 bis 90 Prozent reduzieren lässt.

In den letzten zehn Jahren hat der SED im Bereich Tiefengeothermie Projektbetreiber und insbesondere kantonale Behörden auf Anfrage beraten und unterstützt (z. B. Kantone Basel-Stadt, Jura, Waadt, Thurgau und Stadt St. Gallen). Der Fokus lag dabei auf den seismologischen Aspekten der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), der seismischen Überwachung und der Überprüfung von Betriebs- und seismischen Sicherheitskonzepten.

Weiterführende Informationen

Hintergrundbericht „Induzierte Erdbeben im Bereich des Geothermieprojekts in Basel“

Medienmitteilung des Kantons Basel-Stadt zur Öffnung des Bohrlochs

Erdbeben und Geothermie – die wichtigsten Zusammenhänge kurz erläutert