25.09.2017

Mit GPS starke Erdbeben messen

GPS kennt jeder, wenn es darum geht, einen bestimmten Ort zu finden. Weniger geläufig ist, dass man mit GPS-Signalen auch grössere Erdbeben messen kann. In einer kürzlich im „Bulletin of the Seismological Society of America” veröffentlichten Studie unter Beteiligung des Schweizerischen Erdbebendienstes (SED) an der ETH Zürich wiesen Forschende genau dies nach. In Ergänzung zu herkömmlichen seismischen Messungen unterstützen GPS-Daten die unmittelbare Überwachung von Erdbeben. Durch die Integration von GPS-Daten liessen sich genauere ShakeMaps erstellen, die eine wichtige Rolle in der Ereignisbewältigung spielen.

Weiterlesen...Üblicherweise werden Akzelerometer eingesetzt, um starke Erdbeben zu messen. Dabei handelt es sich um Sensoren, welche die Beschleunigung der Bodenbewegungen im hohen Frequenzbereich aufzeichnen (schnelle Bewegungen). Dies im Unterschied zu GPS-Instrumenten, welche den tieffrequenten Bereich abdecken (langsame Bewegungen). Permanente GPS-Stationen (GNSS) werden weltweit als Referenzpunkte für Vermessungen und Positionsbestimmungen eingesetzt. Sie erweitern durch ihre Messeigenschaften sowie aufgrund ihrer räumlichen Verteilung den möglichen Messbereich.

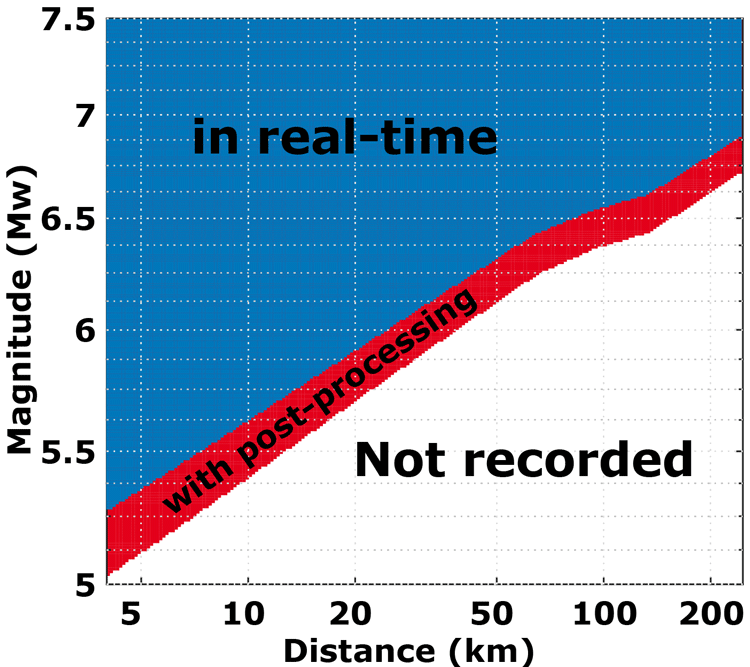

Um diesen auszuschöpfen, leuchtet die zuvor erwähnte Studie künftige Verbesserungen in der Datenverarbeitung aus. Derzeit lassen sich vergleichbare Resultate nur mit aufwändigen Berechnungen im Nachgang an ein Ereignis erzeugen. Eine weitere Optimierung bei der Aufzeichnung starker Erdbeben bestünde darin, die Häufigkeit der Messungen pro GPS-Station (Abtastrate) um einen Faktor von zwei bis fünf zu erhöhen. Die Einbindung von GPS-Daten stellt vorwiegend für die Aufzeichnung von Erdbeben mit Magnituden ab 5.8 in einem Radius von 10 Kilometern eine wertvolle Ergänzung zu herkömmlichen Messdaten dar. Ihre Einbindung in Ereignisprodukte wie beispielsweise ShakeMaps bietet sich daher vor allem in Gebieten mit hoher seismischen Gefährdung wie Japan an.