24.11.2017

Erdbeben und Tiefengeothermie – was es zu beachten gilt

Eine grosse Herausforderung vergangener und künftiger tiefer Geothermieprojekte besteht darin, einen funktionierenden Wärmetauscher mit ausreichender Gesteinsdurchlässigkeit zu erzeugen, ohne dabei schadensbringende Erdbeben zu verursachen. Die damit verbundenen Fragestellungen sind vielfältig und komplex, wie beispielsweise jene der Unterscheidung zwischen natürlichen (tektonischen) und menschgemachten (induzierten) Erdbeben. Rein physikalisch unterscheiden sich diese Bebenarten nicht. Eine Unterscheidung, aber selten eine abschliessende Zuordnung, ist lediglich aufgrund des Orts des Bebens, des Zeitpunktes, des Herdmechanismus und des Zusammenhangs mit den vorgenommenen Eingriffen möglich.

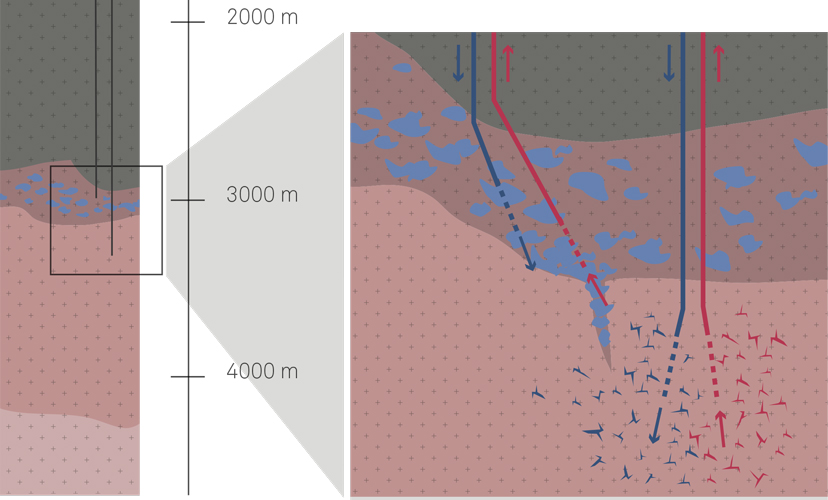

Weiterlesen...Wie schwierig eine solche Zuordnung sein kann, zeigt sich aktuell in Südkorea. Am 15. November 2017 ereignete sich bei Pohang in geringer Tiefe ein Beben mit einer Magnitude von 5.4 wenige Kilometer von einer im Bau befindlichen Geothermieanlage entfernt. In zwei bis zu 4.3 km tiefen Bohrlöchern wurde der Untergrund seit 2016 mehrfach stimuliert, um später in der Lage zu sein, Wasser durch das Gestein zu leiten und dabei aufzuheizen. Die letzten Stimulationen fanden im August sowie im September 2017 statt und führten zu keinen grösseren Erdbeben. Derzeit untersuchen die Koreanischen Betreiber und Behörden sowie internationale Experten im Rahmen des Projekts DESTRESS einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Beben und den vorgenommenen Eingriffen.

Solche Fragestellung und daraus abgeleitete erfolgreiche Strategien («good practices») im Umgang mit induzierter Seismizität behandelt ein Bericht des Schweizerischen Erdbebendienstes an der ETH Zürich. Er wurde im Rahmen des von EnergieSchweiz unterstützten Projektes GEOBEST-CH erstellt. Der Bericht soll insbesondere Betreibern von Anlagen und den kantonalen Bewilligungsbehörden nützliche Hinweise geben, um die Risiken menschgemachter Erdbeben abzuschätzen und auf ein verträgliches Mass zu begrenzen.

Der Bericht thematisiert einführend die natürliche Erdbebenaktivität in der Schweiz, Hintergründe zur induzierter Seismizität sowie Erkenntnisse, die im Zuge der gescheiterten Geothermieprojekte in St. Gallen und Basel erworben wurden. Darauf basierend werden Leitlinien für die seismische Überwachung von Geothermieprojekten erörtert und Empfehlungen für Bewilligungsbehörden und Projektanten entwickelt, wie sich die seismische Aktivität und die damit einhergehende Gefährdung sowie das Risiko abschätzen lassen. Es gilt Massnahmen zu entwickeln, die dem Schutz von Mensch, Umwelt, Gütern und Bauten, den lokalen geologischen Verhältnissen, sowie der Ausgestaltung der Anlage Rechnung tragen.

Als Werkzeug, um eine solch umfassende Situationsanalyse für ein bestimmtes Tiefengeothermieprojekt zu erstellen, bietet sich das im Bericht beschriebene Diagnoseraster «Geothermal Risk of Induced Seismicity Diagnosis» an (GRID, Trutnevyte & Wiemer, 2017). Die darauf basierenden Empfehlungen sehen für alle Phasen eines Projekts sinnvolle Massnahmen vor. Diese umfassen Gefährdungs- und Risikoabschätzungen, die seismische Überwachung, Ampelsysteme, die Interpretation reflexions-seismischer Daten sowie der Einbezug von Betroffenen und Behörden (siehe auch „Massnahmen zur Eindämmung induzierter Seismizität“). Detaillierte Informationen zu den Empfehlungen sind neben den verlinkten Seiten in den einzelnen Kapiteln des Berichts zu finden. Diese Grundlage hilft Bewilligungsbehörden Auflagen zu verfassen und den Projektanten Massnahmen zu entwickeln, die Risiken in vernünftiger und praktikabler Weise auf ein akzeptables Mass mindern.

Eine Zusammenfassung des englischen Berichts mit den wichtigsten Erkenntnissen und Empfehlungen wird im Februar 2018 auf Deutsch, Französisch und Italienisch publiziert werden.