04.10.2017

Der Tsunamigefahr in der Schweiz auf der Spur

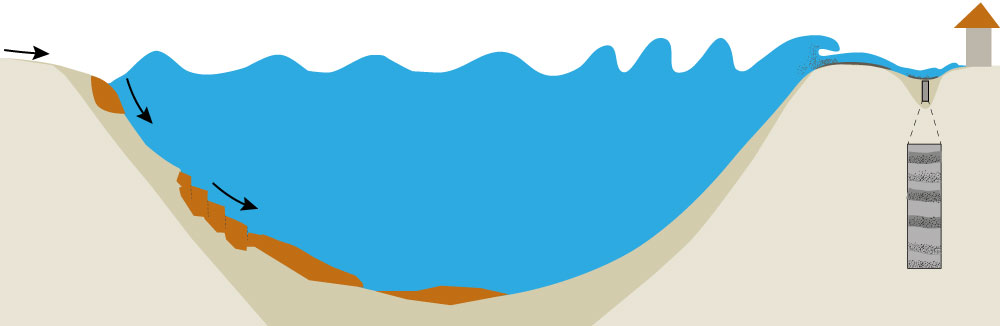

Tsunamis kommen nicht nur im Meer vor. In seltenen Fällen treten auch in (Schweizer) Seen grössere Flutwellen auf. Historische Berichte und Untersuchungen von Seesedimenten belegen, dass im Jahr 1601 eine lokal bis zu 8 Meter hohe Flutwelle den Vierwaldstädtersee durchquerte. Sie führte zu zahlreichen Überschwemmungen. Der Auslöser war ein Erdbeben im Kanton Nidwalden mit einer Magnitude von 5.9. Dessen Erschütterungen verursachten im Vierwaldstädtersee mehrere unterseeische Rutschungen sowie einen Bergsturz am Bürgenstock, die ihrerseits den Tsunami auslösten. Weitere Tsunamis sind für den Genfer-, den Brienzer und den Lauerzersee dokumentiert.

Weiterlesen...Festzustellen, welche Gefahren von diesen seltenen Ereignissen ausgehen, was es braucht, um Seetsunamis auszulösen, wie häufig sie bisher auftraten und welche Auswirkungen sie haben, ist das Untersuchungsziel eines kürzlich vom Schweizerischen Nationalfonds bewilligten Forschungsprojekts. Dazu planen die Wissenschaftler der ETH Zürich, der Universität Bern und des Zentrums für Marine Umweltwissenschaften Bremen unter anderem neun Ozeanboden-Seismometern auf dem Grund des Vierwaldstädtersees anzubringen. Sie sind das Kernstück, um die Sedimente seismisch und geotechnisch zu vermessen. Entsprechende Gesuche wurden den Kantonen Luzern, Nidwalden und Schwyz unterbreitet. Die Wahl fiel auf den Vierwaldstädtersee, weil er einerseits in einem Gebiet mit vergleichsweise hoher Erdbebengefährdung liegt und anderseits aus vorangehenden Forschungsprojekten gute Kenntnisse über seinen Seegrund vorliegen.

Es ist vorgesehen, die Messgeräte während 22 Monaten an verschiedenen Standorten im See zu platzieren. Die dabei gesammelten seismischen Daten dienen in Kombination mit weiteren Messergebnissen dazu, den inneren Aufbau von Hanginstabilitäten zu charakterisieren, deren Rutschungsmechanik besser zu verstehen sowie die Entstehung und Ausbreitung von Tsunamiwellen zu modellieren. Eine solch umfassende Untersuchung von Gefahrenprozessen unter der Wasseroberfläche ist bisher einzigartig für die Schweiz und ihre Ergebnisse für ein besseres Verständnis solcher Prozesse weltweit zuträglich. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 2 Millionen CHF, wobei ein Grossteil des Geldes für die aufwendigen Messungen eingesetzt wird.