Um herauszufinden, wann und wo genau sich ein Erdbeben ereignet hat, benötigt es in der Regel die Daten mehrerer seismischer Messstationen. Deswegen überwachen rund um die Uhr über 100 vom Schweizerischen Erdbebendienst (SED) installierte und betreute Messstationen die Erdbebenaktivität in der Schweiz und im grenznahen Ausland. Ihre Aufzeichnungen werden nahezu in Echtzeit im Datenzentrum des SED in Zürich gesammelt und automatisch analysiert. Sobald mindestens sechs Stationen Signale von möglichen seismischen Wellen registrieren, versucht das System den Ort (siehe Frage „Was ist ein Hypozentrum und ein Epizentrum?“) und den Zeitpunkt des Erdbebens aus den Ankunftszeiten der Signale zu bestimmen.

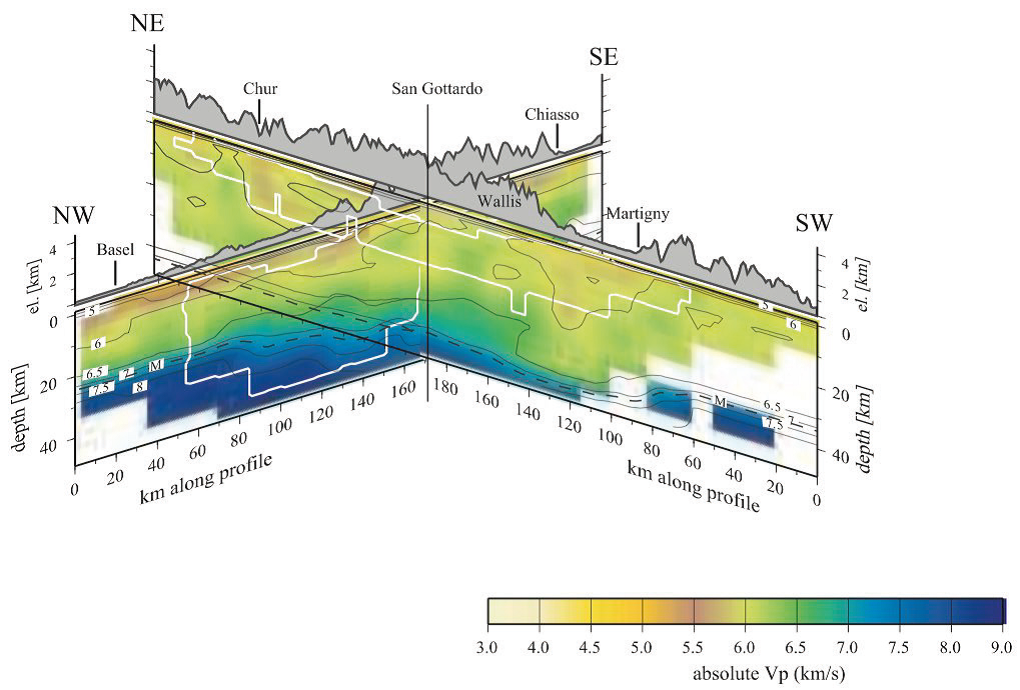

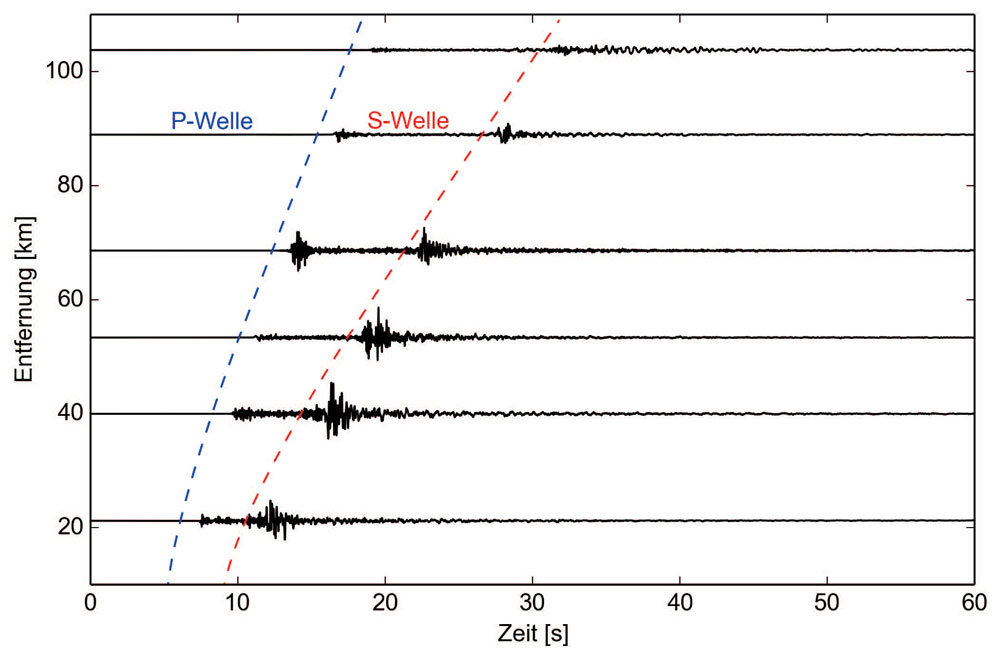

Hierbei ist es zentral, dass Messstationen, die nahe beim Ursprungsort des Bebens liegen, die seismischen Wellen früher registrieren als weiter entfernte Stationen. Zudem verursachen Erdbeben verschiedenartige Wellen, die sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in der Erde und entlang der Erdoberfläche ausbreiten (siehe Frage "Was sind P-, S-, Love- und Rayleigh-Wellen?"). Aufgrund dieser Zeitunterschiede und mit Hilfe eines Geschwindigkeitsmodells speziell für die Schweiz (die Erdbebenwellen sind im dichten Gestein der Alpen und der tiefen Lagen im Mittelland schneller als in den Sedimentbecken des Mittellandes), lassen sich Zeitpunkt und Ursprungsort eines Bebens sehr präzise bestimmen. Zusätzlich wird jedes Beben vom Pikettdienst des SED manuell analysiert und relokalisiert. Dabei werden weitere Merkmale der verschiedenen Erdbebenwellen berücksichtigt.