28/05/2020

Séquence toujours active dans le canton de Glaris

Depuis le mardi 26 mai 2020, une séquence de séismes est active à l’ouest d’Elm, dans le Sernftal (GL). Elle a débuté à 07h50 (heure locale) avec un tremblement de terre de magnitude 3.1 (cf. contribution précédente). Depuis et jusqu’au jeudi midi 28 mai, le service sismologique suisse (SED) à l’ETH de Zurich a pu, grâce à son réseau de stations, localiser précisément 13 autres séismes. Les deux plus forts, de magnitudes 2.9 et 2.8, mercredi à 02h55 et à 09h11, ont été ressentis faiblement près de l’épicentre.

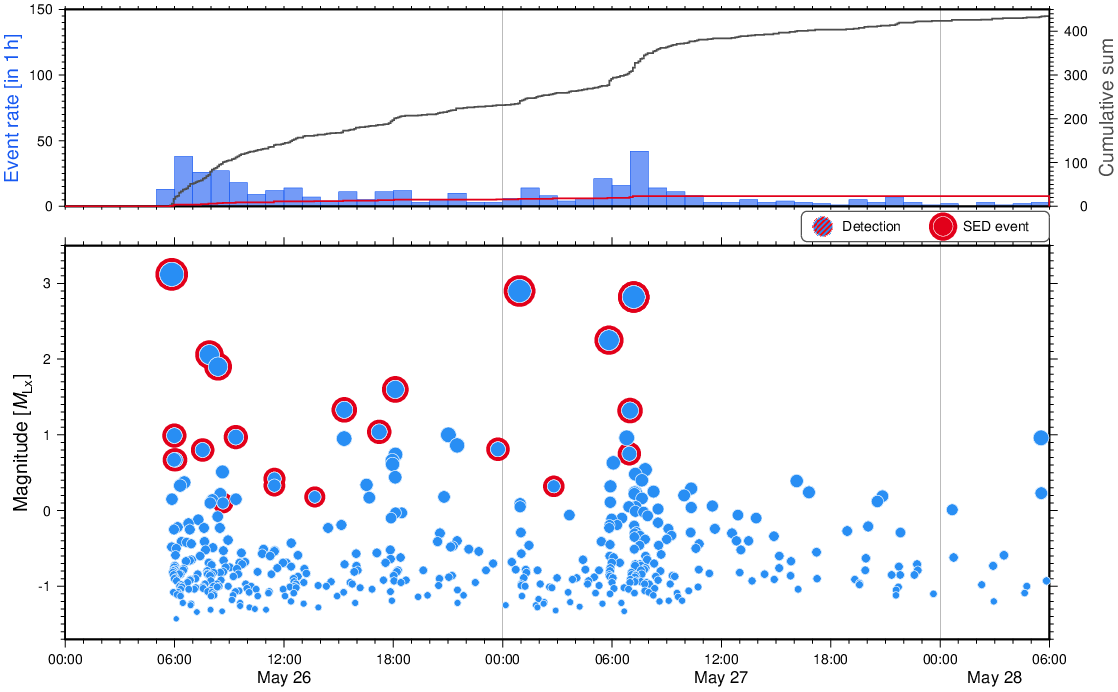

La figure montre l’évolution temporelle de l’activité sismique. Le graphique contient d’une part 22 séismes localisés (bordés de rouge, parmi eux neuf événements de qualité de localisation moindre et ne faisant pas partie du catalogue officiel) et d’autre part de plus petits séismes. Ces derniers ont pu être déterminés a posteriori par une comparaison systématique des formes d’ondes, chacun de ces petits séismes présentant une configuration semblable à celle de ceux qui ont été enregistrés par l’approche classique. Cette méthode du « template-matching » est actuellement étudiée et améliorée au SED. Elle permet de mieux comprendre encore de telles séquences.

Lire plus...Il a déjà été fait mention dans la contribution précédente de la proximité à l’essaim de séismes de Urnerboden en 2017. Plus proche encore, un séisme de mangitude 3.8 s’est produit près de Linthal le 17 mars 2001. Dans la zone de la séquence en cours, le SED avait déjà enregistré en été 1987 une série similaire. Elle contenait 34 séismes, dont le plus fort avait une magnitude de 2.4, et a duré exactement un mois. Une relocalisation relative des tremblements de terre les uns par rapport aux autres avait montré qu’ils s’étaient tous produits le long d’une faille subverticale orientée est-ouest. Le mouvement était dextre : quel que soit le côté de la faille sur lequel on se trouve, le côté opposé se déplace vers la droite.

Des premières investigations, encore préliminaires, des séismes enregistrés jusqu’ici semblent indiquer une géométrie de faille presqu’identique, ce qui laisse supposer que le système de faille de 1987 a été réactivé. De telles failles orientées est-ouest (mais aussi nord-sud) sont connues grâce à la géologie de surface dans cette région des Alpes. Comme pour la séquence de 1987, les premières analyses indiquent une relativement faible profondeur des séismes. Avec une profondeur estimée à 2 km environ (sous le niveau de la mer), ils se situent dans la zone de contact entre la couverture sédimentaire visible en surface et le socle cristallin. À cause de l’incertitude qui entache la détermination des profondeurs, une origine géologique plus précise n’est pas encre possible.

Bien que l’activité sismique se soit un peu estompée ces dernières 24 heures, il est difficile de se prononcer sur l’activité sismique à laquelle il faut s’attendre ces prochains jours et ces semaines. L’expérience montre que de telles séquences peuvent évoluer de manières très variées. Il est ainsi toujours possible, même si peu probable, que d’autres séismes encore plus forts se produisent. On peut rappeler que de manière générale, des séismes forts, de magnitude 6 ou plus, sont certes rares, mais qu’ils peuvent se produire en Suisse à tout endroit et à tout moment. En moyenne, il faut compter en Suisse avec un tremblement de terre de magnitude d’environ 6 tous les 50 à 150 ans.