25/01/2021

Séismes de l’année 2020 en Suisse

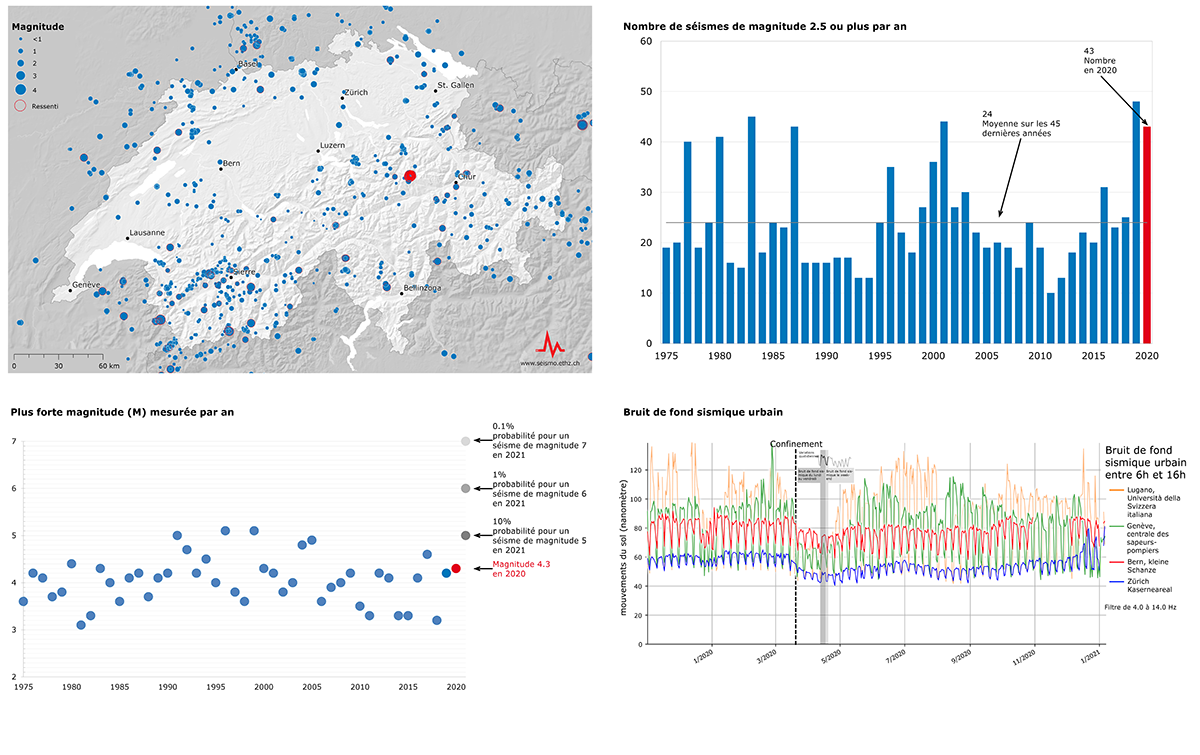

2020 a été une année à la fois agitée et calme pour le réseau sismique suisse. En effet, le Service Sismologique Suisse à l’ETH de Zurich a enregistré d’une part 1’400 tremblements de terre dans le pays et dans les régions limitrophes, soit un nombre légèrement supérieur à la normale. Pour 106 de ces séismes, des personnes ont signalé en avoir ressenti les secousses, et pour sept d’entre eux, elles ont été plus d’une centaine. Mais d’autre part, le bruit de fond que le réseau sismique enregistre également a été exceptionnellement faible. Les données collectées montrent que cette valeur a fortement diminué en de nombreux endroits, en particulier pendant le confinement.

Le plus fort tremblement de terre, ainsi que la plupart des secousses ressenties, se sont produits dans le cadre d’une séquence sismique près d’Elm (GL), particulièrement active au printemps et à l’automne. Le 26 mai 2020, un premier tremblement de terre assez fort d’une magnitude de 3.1 a secoué la région de Glaris. Il a été suivi de douzaines de petites répliques. Le 25 octobre, le tremblement de terre le plus important de l’année, d’une magnitude de 4.3, s’est produit dans le même système de failles et a été en partie ressenti jusqu’au Tessin et au lac de Constance. Aucun dommage notable n’a été enregistré. Il a été suivi de plus de 250 répliques, dont certaines ont également été ressenties sur une zone étendue, avec des magnitudes allant jusqu’à 3.9. Au total, plus de 350 tremblements de terre se sont produits au cours de cette séquence. Elle contribue largement au nombre de séismes supérieur à la moyenne observé en 2020.

Lire plus...Alors que la séquence d’Elm a principalement touché la Suisse alémanique, un tremblement de terre d’une magnitude de 3.8 près de Vallorcine (F), le 23 juin, a déclenché des annonces de ressenti en Suisse romande. La population tessinoise a surtout ressenti un tremblement de terre près de Milan (I) d’une magnitude de 3.9 et un autre près de Bellinzone (TI) d’une magnitude de 2.9. Un séisme plus fort d’une magnitude de 3.5 s’est produit le 9 novembre au sud d’Arolla (VS) dans la région frontalière avec l’Italie. Les tremblements de terre importants peuvent être ressentis par les populations à de longues distances, comme le démontre un séisme en Croatie d’une magnitude de 6.3, qui a causé de graves dégâts dans la région épicentrale. En Suisse, à environ 600 kilomètres de cet épicentre, plus de trente personnes ont remarqué les secousses et les ont signalées. La plupart d’entre elles se trouvaient aux derniers étages de bâtiments élevés au moment du séisme. Pour un phénomène aussi lointain, ce sont surtout les ondes de longue période qui arrivent en Suisse, et qui peuvent faire osciller surtout les immeubles de grande hauteur.

Lorsque les stations de Suisse, dont le nombre dépasse 200, n’enregistrent pas les ondes sismiques, elles mesurent ce que l’on appelle le bruit de fond. Ce bruit provient des vibrations naturelles causées par les tempêtes ou le mouvement de la mer, mais aussi des activités humaines telles que le trafic. Les sismomètres ne peuvent détecter que des schémas généraux de déplacement et non les trajets de personnes ou véhicules isolés. Le confinement en mars et les mesures supplémentaires prises pour contenir le coronavirus ont entraîné une réduction sensible de ce bruit de fond. Cette période de calme est la plus longue jamais enregistrée, car habituellement, des repos similaires ne sont observés que le week-end ou pendant les vacances.

Si l’on examine l’évolution du bruit de fond quotidien sur quatre sites différents, représentée ci-dessus, on constate une nette diminution à la suite du confinement du 16 mars 2020. Avec la fin de cette situation exceptionnelle à la mi-juin, le bruit augmente à nouveau. Le bruit de fond enregistré par les sismomètres est unique à chaque station et dépend, par exemple, de la distance à laquelle se trouvent certaines sources de bruit. Si nous prenons l’exemple de la Kleine Schanze à Berne ou du Kasernenareal à Zurich, on distingue également la diminution due au confinement, mais moins prononcée que dans d’autres endroits. Cela est dû au fait que ces deux sites sont plus éloignés des routes très fréquentées que d’autres. Les fluctuations plus faibles et récurrentes observées sur tous les sites reflètent la succession des jours ouvrés et des week-ends. D’ailleurs, même pendant le confinement, le bruit de fond était moins marqué en fin de semaine que du lundi au vendredi.