28/04/2022

Que signifie la publication des modèles euro-péens d’aléa et de risque sismiques pour la Suisse ?

Au printemps 2022, un modèle d’aléa sismique actualisé et le premier modèle de risque sismique en libre accès pour l’Europe ont été présentés au public. Ces modèles décrivent où, à quelle fréquence et avec quelle intensité on peut s’attendre à des secousses déclenchées par des tremblements de terre et quels sont leurs effets possibles sur les bâtiments et leurs habitants (voir communiqué de presse). Contrairement aux modèles nationaux, les modèles européens sont harmonisés de part et d’autre des frontières. Ils contribuent ainsi à de meilleures évaluations transnationales et à la réduction des conséquences des tremblements de terre.

Lire plus...Pas d’adaptation des normes de construction nationales à prévoir

Une mesure importante pour la prévention des tremblements de terre, qui repose sur des modèles d’aléa, est l’élaboration de normes de construction parasismique. En Suisse, cette tâche incombe à la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA), qui s’appuie sur l’évaluation nationale de l’aléa, réalisée par le Service Sismologique Suisse à l’ETH de Zurich et actualisée pour la dernière fois en 2015. Il s’agit d’une pratique courante dans les pays et les régions pour lesquels des évaluations complètes de l’aléa sont disponibles. La raison en est que, contrairement aux modèles européens, les modèles nationaux représentent les conditions locales de manière plus précise et avec une résolution plus fine. Néanmoins, la commission compétente de la SIA étudiera de près le nouveau modèle européen et analysera les éventuelles différences avec le modèle national. Il ne faut toutefois pas s’attendre à ce que cela entraîne une adaptation des normes de la SIA actuellement en vigueur pour une construction parasismique (SIA 261 « Actions sur les structures porteuses »).

Modèle national de risque sismique en cours d’élaboration

Contrairement à celui de l’aléa sismique, il n’existe pas encore de modèle national de risque sismique pour la Suisse. Le SED en élabore actuellement un en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement et l’Office fédéral de la protection de la population. Il sera publié l’année prochaine et présentera de manière très détaillée les dommages pouvant être attendus en Suisse en raison des séismes. Comme le modèle d’aléa sismique, le modèle national de risque sismique reflétera les particularités de la Suisse plus précisément que le modèle européen et servira donc de référence principale pour les analyses de risque à l’échelle de la Suisse. Le modèle européen est toutefois utile lorsqu’il s’agit de mettre en balance les risques entre les pays. Il offre également une base de comparaison précieuse pour le modèle national.

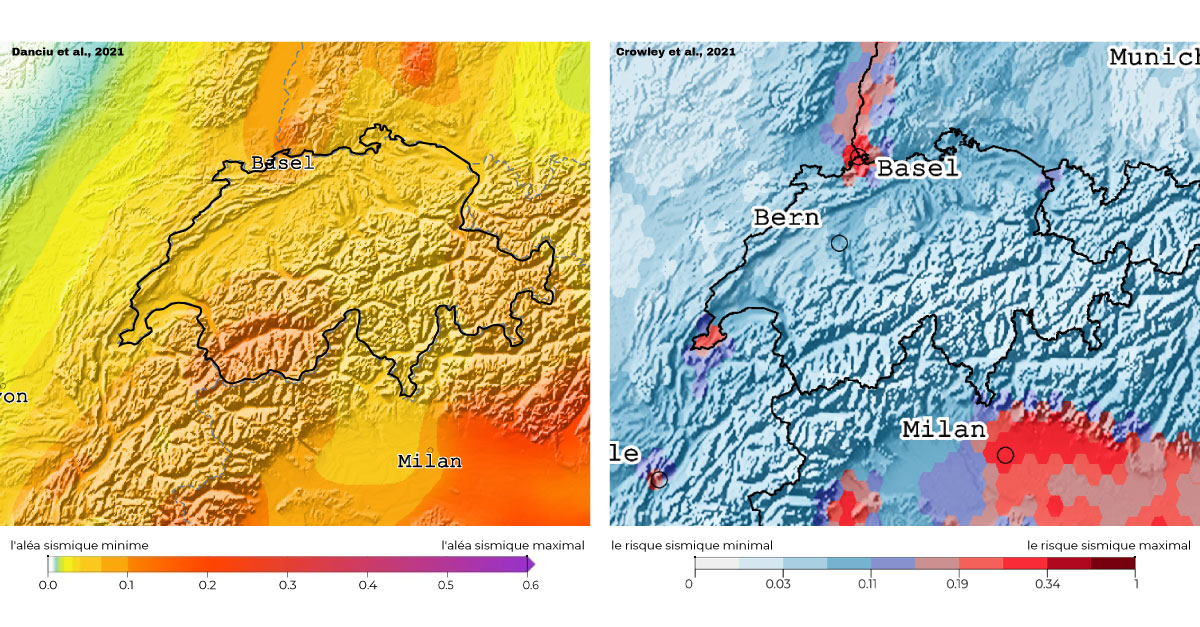

Les résultats européens confirment l’analyse nationale de l’aléa et donnent les premières indications sur les régions à haut risque

Les premières analyses du SED indiquent que l’évaluation européenne de l’aléa sismique ne diffère que très peu de l’évaluation nationale. En ce qui concerne le risque sismique, la référence fait actuellement défaut, mais dans le modèle européen, Bâle et Genève se distinguent en présentant un risque particulièrement élevé en Suisse. À Bâle, le résultat n’est guère surprenant, car tous les paramètres importants pour un fort risque sismique y sont réunis : une grande densité de population et de biens, un aléa sismique élevé et de nombreux bâtiments vulnérables. Par rapport à Bâle, Genève présente un aléa sismique plus faible. Pour le modèle de risque européen, une zone de failles dans les Alpes françaises joue toutefois un rôle déterminant en tant que source possible de séismes plus éloignés, mais potentiellement importants. À cela s’ajoutent à nouveau une forte densité d’habitants et de biens ainsi qu’un parc immobilier vulnérable, construit en grande partie sur un sol meuble défavorable en cas de séismes (bassin sédimentaire). De plus, à la différence de Zurich, qui présente des conditions initiales similaires, la zone centrale pour la représentation cartographique dans le modèle européen tombe à Genève sur une seule cellule, alors qu’à Zurich, elle est répartie sur trois cellules. Pour des raisons purement visuelles, le risque semble donc plus important à Genève qu’à Zurich, par exemple.

En outre, le fait que d’autres zones urbaines ou régions particulièrement menacées de Suisse ne se distinguent pas davantage dans le modèle européen de risque sismique est principalement dû à deux raisons : premièrement, les villes suisses sont plutôt petites en comparaison européenne et donc moins concernées par le risque que d’autres grandes agglomérations. Deuxièmement, les résultats sont normalisés par le produit intérieur brut (PIB) correspondant. Cela signifie que l’évaluation des risques prend en compte les possibilités d’une nation de limiter les conséquences d’un tremblement de terre. En 2021, la Suisse affichait le deuxième PIB le plus élevé des pays européens, après le Luxembourg. Le modèle suisse représentera le paysage du risque sismique local de manière plus nuancée. D’une part, parce qu’il n’est pas soumis à une telle pondération et, d’autre part, parce qu’il intègre des jeux de données supplémentaires, comme par exemple des cartes de renforcement par les sols plus détaillées et des modèles de vulnérabilité des bâtiments élaborés pour la Suisse.