26/01/2022

Les séismes de l’année 2021 en Suisse

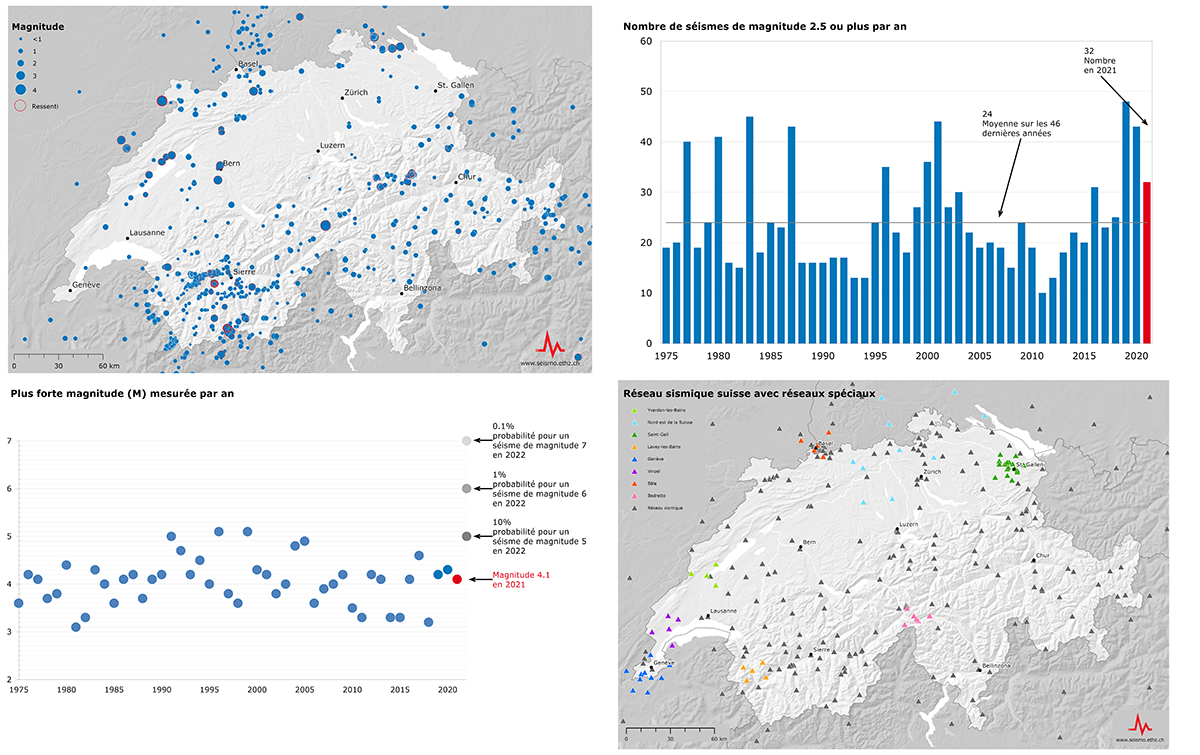

L’année dernière, le Service Sismologique Suisse (SED), basé à l’ETH de Zurich, a enregistré un peu plus de 1 100 tremblements de terre en Suisse et dans les régions limitrophes. C’est légèrement moins que les années précédentes, ce qui s’explique notamment par l’absence d’essaims sismiques importants en 2021. En revanche, il s’est produit davantage de séismes de magnitude comprise entre 2.5 et 4.1 que la moyenne à long terme.

En 2021, trois séismes d’une magnitude d’au moins 4.0 se sont produits, ce qui représente un nombre supérieur à la normale pour cette magnitude puisque depuis 1975, on a observé en moyenne environ un séisme de ce type par an. Le premier, d’une magnitude de 4.0, a secoué la région autour du col de la Furka le 1er juillet. Il a surtout été perçu en direction du nord, jusqu’à Zurich et Schaffhouse, comme en témoignent plus de 900 signalements de ressenti. En revanche, le séisme de magnitude 4.1 qui s’est produit le 5 octobre près d’Arolla (VS) n’a été ressenti puis signalé que par de rares personnes, presque exclusivement en Valais. Ce séisme fait partie d’une séquence qui s’est réactivée depuis septembre 2020. La même région avait déjà connu un tremblement de terre d’une magnitude similaire en 1996. En valais, les essaims près de Saint-Léonard et du col du Sanetsch sont restés actifs et ont parfois également provoqué des secousses perceptibles; c’est aussi le cas de celui des Diablerets dans le canton de Vaud.

Lire plus...Le troisième séisme d’une magnitude supérieure à 4.0 s’est produit le 25 décembre en Ajoie (JU). Il a été clairement ressenti en particulier dans le Jura; des signalements isolés ont aussi été reçus de l’ouest du Plateau jusqu’à Lausanne, Berne, Lucerne et Zurich. Le séisme principal, d’une magnitude de 4.1, a été suivi de deux répliques également bien ressenties, de magnitudes 3.5 et 3.2. Alors que le Valais est bien connu pour sa sismicité, les secousses dans le Jura confirment le fait que toute la Suisse peut être concernée. Bien que le dernier tremblement de terre de cette ampleur ait eu lieu en Ajoie il y a plus de 100 ans et que de tels séismes soient donc plutôt rares, ils n’ont rien de surprenant.

En moyenne à long terme, 24 séismes d’une magnitude supérieure ou égale à 2.5 se produisent chaque année en Suisse et dans les régions limitrophes. En 2021, ce chiffre a été un peu plus élevé, avec 32 événements. Des annonces de ressenti en provenance du public ont été reçues pour 52 de ces tremblements de terre, et pour dix d’entre eux plus de 100 personnes ont fait part de leurs observations. Le SED a recueilli le plus grand nombre de témoignages (environ 1 100) pour les séismes qui se sont produits près de Berne les 3 février et 15 mars, de magnitudes respectives de 2.8 et 3.2. Cela est avant tout dû à la forte densité de population à proximité des épicentres. Les séismes limitrophes dans les pays voisins sont également importants pour l’aléa sismique en Suisse. Un séisme d’une magnitude de 4.4 survenu le 18 décembre à Bergame (Italie) a été ressenti principalement au Tessin, mais aussi en partie en Valais, dans les Grisons et en Suisse centrale. Le SED a reçu environ 1 000 témoignages à ce sujet.

Outre l’activité sismique naturelle, le réseau géré par le SED enregistre également les secousses anthropogéniques. La plupart d’entre elles sont provoquées par des explosions, mais certaines sont le résultat de tremblements de terre d’origine humaine. Les caractéristiques physiques de ces derniers ne permettent pas de les distinguer des tremblements de terre naturels. Il existe néanmoins des indices fiables pour déterminer si un séisme est d’origine humaine, comme par exemple l'emplacement exact de son foyer dans le sous-sol ainsi que le lien temporel et spatial avec les variations de contraintes découlant d'interventions humaines. Il est donc important de surveiller ces dernières à l’aide d’un réseau dense de stations sismiques.

Dans ce but, le SED a resserré son réseau dans différents endroits de Suisse. Actuellement, il apporte une assistance à la surveillance sismique de cinq projets de géothermie profonde en Suisse ainsi que du BedrettoLab de l’ETH de Zurich. En outre, sur mandat de la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra), le SED exploite un réseau sismique densifié dans le nord-est de la Suisse afin de mieux connaître le sous-sol et l’activité sismique sur les sites potentiels de stockage définitif. Au total, plus de 200 stations réparties sur tout le territoire transmettent en permanence leurs données de mesure au SED et permettent de détecter tous les séismes à partir d’une magnitude de 1.5, une valeur nettement inférieure au seuil de perception. Là où le réseau est particulièrement dense, il est même possible de déceler des séismes encore beaucoup plus faibles.