28/01/2019

Les séismes de l’année 2018 en Suisse

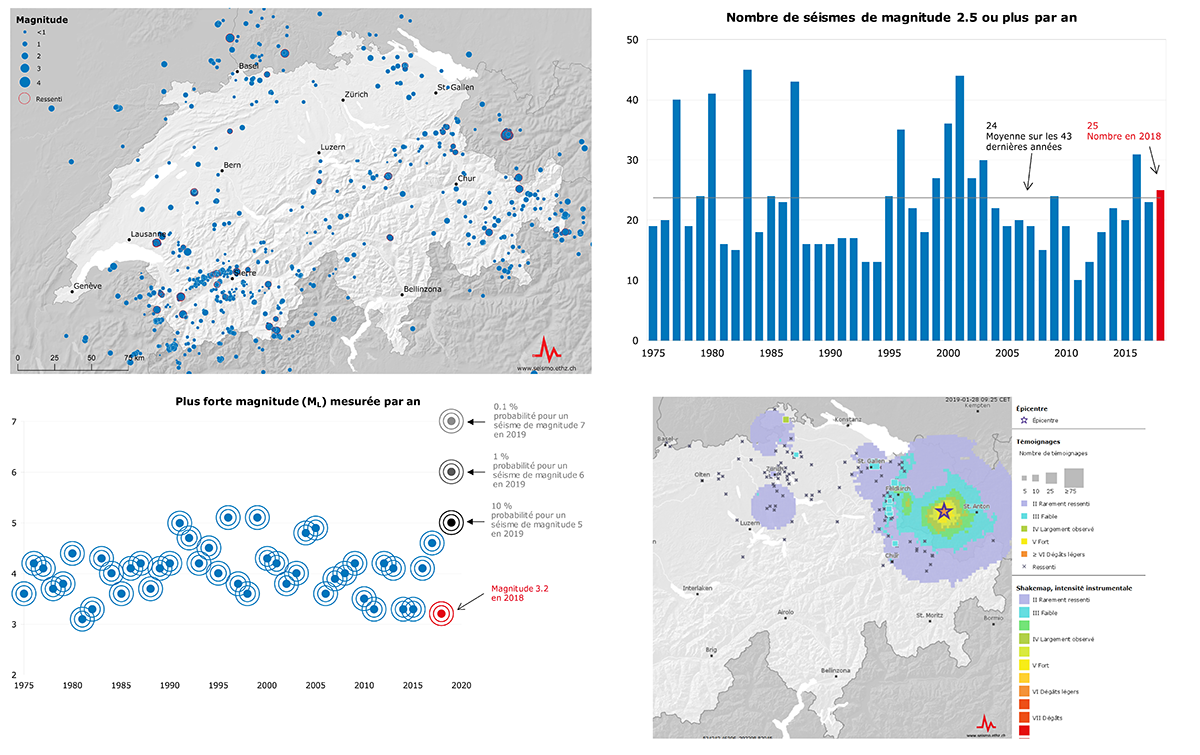

Le Service Sismologique Suisse (SED) à l’ETH Zurich a enregistré l’année dernière plus de 900 séismes de magnitude comprise entre -0.2 et 4.1 en Suisse et dans les régions limitrophes. 25 avaient une magnitude de 2.5 ou plus, valeur à partir de laquelle les séismes sont en général ressentis par la population. C’est donc en tant qu’année d’activité sismique moyenne que 2018 entre dans l’histoire, mais elle nous apprend beaucoup de choses. En effet, même le plus petit séisme nous livre des informations précieuses sur le sous-sol et nous permet d’améliorer ainsi l’évaluation de futurs tremblements de terre.

Grâce au réseau national dense et ultrasensible de mesures sismiques, il est possible de détecter de très faibles tremblements de terre sur la majorité du territoire, et d’en traiter les données. Ces séismes nous montrent où se trouvent actuellement, et au cours des années, les failles actives ou moins actives, et nous ouvrent une fenêtre sur les processus de rupture, actifs loin sous nos pieds. Les ondes sismiques déclenchées par les séismes révèlent par ailleurs certaines propriétés du sous-sol qu’elles traversent. La vitesse à laquelle elles se propagent permet par exemple de tirer des conclusions sur les caractéristiques physiques de la roche à cet endroit. Les résultats contribuent à une évaluation plus précise de l’aléa ; c’est pourquoi les années sismiques relativement tranquilles peuvent également fournir des informations importantes.

Lire plus...Les séismes les plus forts et largement ressentis se sont produits le 17 janvier et le 1er février 2018, à proximité de la frontière, dans la vallée autrichienne du Klostertal (Montafon). Ces deux séismes ont atteint une magnitude de 4.1. Le plus fort séisme sur le territoire suisse, d’une magnitude de 3.2, s’est produit le 23 août en Valais, près des Dents de Morcles. Le SED a reçu quelque 400 messages de personnes ayant ressenti ce tremblement de terre, surtout en provenance de la vallée du Rhône dont le sous-sol meuble amplifie notoirement les secousses. D’autres séismes parfois clairement ressentis par la population se sont produits, entre autres, près de Châtel-St-Denis dans le canton de Fribourg les 15 et 16 mai (magnitude 3.1 et 2.9), près de Martigny dans le canton du Valais le 3 novembre (magnitude 2.9) et près de Fribourg le 29 décembre (magnitude 2.9). Seuls les tremblements de terre du Klostertal ont provoqué de petits dommages, notamment des fissures dans des façades.

En outre, quelques essaims sismiques remarquables se sont produits l’année écoulée. De nombreux séismes se sont ainsi produits pendant une période assez longue, sans que l’on puisse reconnaître une séquence classique de ce que l’on nomme des précurseurs, le séisme principal et des répliques. On peut citer une série de tremblements de terre au nord-est de St-Léonard, près de Sion, dans le canton du Valais. Cette séquence est associée à une faille sur laquelle on observe depuis 2014 des phases renouvelées d’activité sismique. Elle fait vraisemblablement partie de la faille Rhône-Simplon, qui paraît se diviser en différents segments dans cette zone. Une autre séquence sismique notoire s’est produite dans la région du point triple frontalier entre l’Italie, la France et la Suisse, à l’est du massif du Mont-Blanc. Le SED a localisé dans cette région l’année dernière une centaine de séismes de magnitude comprise entre 0 et 2.2.

Dans l’ensemble, l’activité sismique principale a été observée, en 2018 comme les années précédentes, en Valais, dans les Grisons et dans la région située le long du front alpin. Malgré cette concentration, on observe dans la durée qu’il n’y a pas dans le pays de régions qui ne subissent pas de séismes. En moyenne et à long terme, il se produit en Suisse, pays de tremblements de terre, un séisme de magnitude 6 ou plus tous les 50 à 150 ans, avec de lourdes conséquences.