26/04/2018

Anthropogène ou non ? Etude du séisme de magnitude 5.5 à Pohang en Corée du Sud

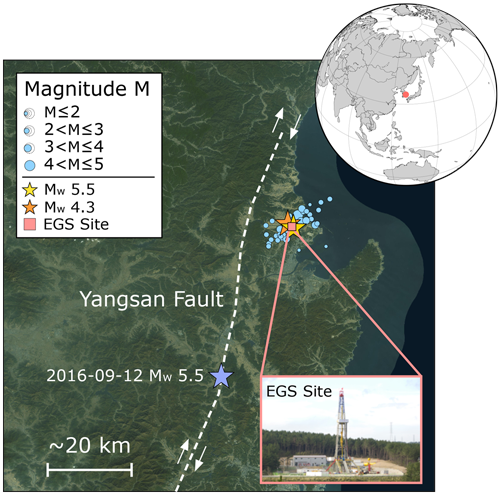

Un article récemment publié dans Science, rédigé par une équipe du Service Sismologique Suisse à l’ETH de Zurich ainsi que par des collaborateurs du groupe Engineering Geology à l’ETH, du GFZ de Potsdam et de l’Université de Glasgow, explore les relations possibles entre un séisme de magnitude 5.5 en Corée du Sud et un projet géothermique situé à proximité. Environ 80 personnes ont été blessées à la suite de ce tremblement de terre qui s’est produit le 15 novembre 2017, et qui a provoqué des dommages à de nombreux bâtiments dans la ville de Pohang. S’il devait se révéler anthropogène, il s’agirait du plus grand séisme connu associé à l’exploitation de l’énergie géothermique profonde.

Lire plus...Les sismogrammes des séismes induits ne peuvent généralement pas être distingués de ceux des séismes naturels. C’est pourquoi les recherches doivent se pencher sur toute une série d’indicateurs, en tenant compte de la localisation des séismes, de leur profondeur et de l’historique des activités de stimulation effectuées dans le sous-sol. En analysant les formes d’ondes continues disponibles publiquement et les données géodésiques des satellites, cet article contribue à la compréhension de la nature du phénomène.

L’étude montre que la secousse principale et les répliques les plus importantes se sont produites à 2 km ou moins du site géothermique. De plus, elles sont situées à moins de 1.5 km de distance d’un séisme induit qui s’est produit en avril 2017 pendant l’une des opérations de stimulation souterraine. Ces localisations sont confirmées par une étude coréenne qui a été publiée simultanément dans Science. En général, plus une séquence sismique est proche d’un site géothermique et d’activités sismiques antérieures liées, et plus elle se produit rapidement après des interventions dans le sous-sol, plus elle aura de chance d’être induite. La secousse principale et les 46 répliques détectées entre le 15 et le 30 novembre 2017 se sont toutes produites à une profondeur de 3 à 7 km. De telles profondeurs sont inhabituellement faibles en comparaison avec les séismes naturels enregistrés précédemment dans cette zone. L’analyse des données satellite montre que la secousse principale a provoqué un déplacement permanent de la surface terrestre jusqu’à 4 cm, et que la faille activée, qui était inconnue jusque-là, est une faille chevauchante très inclinée et peu profonde, qui passe directement sous la section inférieure du forage.

L’ensemble de ces indices permet de conclure qu’une relation entre le séisme de magnitude 5.5 en Corée du Sud et le projet géothermique à proximité est plausible. Toutefois, la secousse principale s’est produite environ deux mois après les dernières activités de stimulation. Jusqu’ici, il n’existe pas de modèle quantitatif reliant les activités d’injection et l’occurrence de cet évènement. Le gouvernement coréen a missionné une commission d’experts indépendante pour examiner tous les éléments de preuve et évaluer si l’évènement a été déclenché ou induit par les activités de stimulation proches. Selon nous, la commission va (ré)analyser tous les modèles et données disponibles, y compris les données microsismiques, les volumes d’injection, les pressions dans le réservoir ainsi que des données hydrologiques et géologiques détaillées, essentielles pour comprendre la relation entre les opérations d’injection et la séquence sismique.

En novembre 2017, le Service Sismologique Suisse (SED) à l’ETH de Zurich a informé pour la première fois le public (voir SED news) du séisme de Pohang dans le contexte d’un rapport sur les bonnes pratiques pour la sismicité induite. Dans le même temps, Geo-Energie Suisse SA a informé le canton du Jura, où un permis de construction a été demandé pour l’unique projet de géothermie profonde de type EGS (Enhanced Geothermal System) en Suisse. Par voie de conséquence, le canton a demandé à Geo-Energie Suisse SA d’évaluer les implications potentielles pour le projet géothermique envisagé à Haute-Sorne. Une compréhension approfondie des événements de Pohang est cruciale pour pouvoir à l’avenir produire de manière sûre et durable l’énergie géothermique.