01/02/2023

Les séismes de l’année 2022 en Suisse

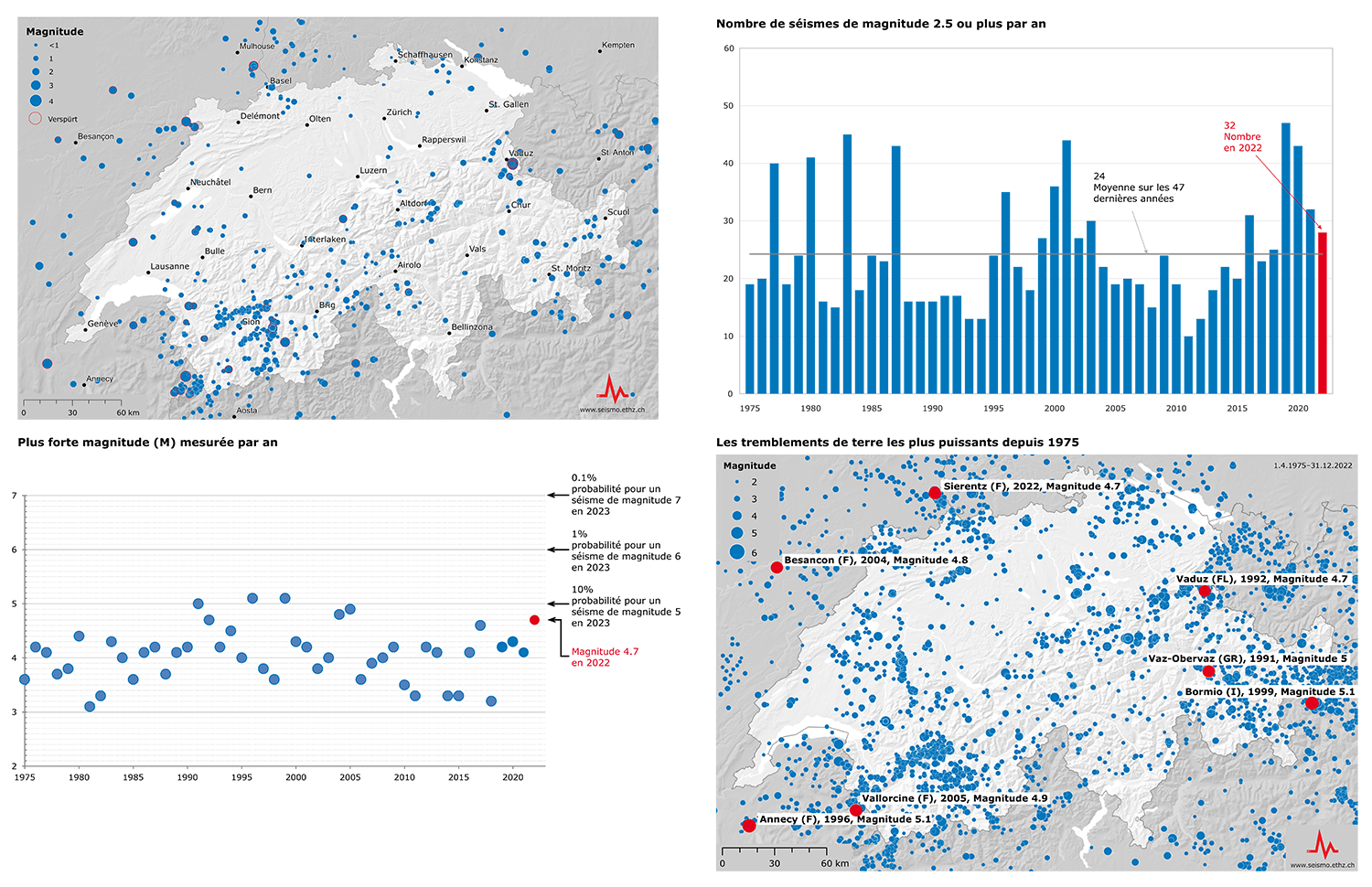

L’année dernière, le Service Sismologique Suisse (SED) à l’ETH de Zurich a enregistré près de 900 séismes. L’activité a notamment été marquée par des événements survenus dans les pays limitrophes, comme le tremblement de terre de Sierentz (F). Avec une magnitude de 4.7, il s’agit du cinquième séisme le plus fort dans la zone d’enregistrement, depuis la mise en place de méthodes de mesure modernes en 1975. La population a perçu les secousses sur une large région. D’autres tremblements de terre qui se sont produits près d’Albstadt (D), Chamonix (F), Triesenberg (FL) ainsi qu’en Haute-Ajoie (JU) ont également été clairement ressentis.

Lire plus...Avec environ 900 séismes, le nombre d’événements enregistrés est légèrement inférieur à celui des dernières années. 28 séismes, soit un peu plus que la moyenne à long terme, ont atteint ou dépassé une magnitude de 2.5. Ils se situent ainsi dans une plage où ils ont probablement été perceptibles par la population. Contrairement à d’autres années, aucune importante séquence sismique ne s’est produite en 2022, ce qui explique en grande partie le nombre légèrement plus faible de séismes. De telles fluctuations de l’activité sismique sont habituelles et ne permettent pas de tirer des conclusions sur l’évolution future.

Le séisme survenu en Alsace près de Sierentz (F) le 10 septembre 2022 est le cinquième événement le plus fort enregistré en Suisse ou dansou dans les régions voisines depuis le début de l’enregistrement instrumental moderne des tremblements de terre en 1975. Avec une magnitude de 4.7, il a été ressenti dans une grande partie de la Suisse. Le SED a reçu 11’000 témoignages de ressenti de la part de la population, ce qui constitue actuellement un record. Il partage la cinquième place avec un séisme de même magnitude qui s’est produit près de Vaduz (FL) en 1992. Les plus forts séismes depuis 1975 en Suisse et dans les pays limitrophes, tous deux d’une magnitude de 5.1, ont eu lieu à Annecy (F) en 1996 et à Bormio (I) en 1999. En deuxième position, on trouve le dernier séisme suisse ayant entraîné des dégâts; d’une magnitude de 5.0, il s’est produit près de Vaz (GR) en 1991. Il est suivi d’un séisme près de Vallorcine (F) (2005, magnitude 4.9) et d’un autre près de Besançon (F) (2004, magnitude 4.8).

Le séisme de Sierentz (F) est lié à une structure tectonique sismiquement active connue : le fossé rhénan. Celui-ci s’étend en direction du nord depuis la région bâloise, entre Forêt-Noire et Vosges. Les tremblements de terre n’ont rien d’exceptionnel dans cette région, mais ce n’est qu’une fois tous les dix à vingt ans qu’un séisme aussi fort que celui de septembre dernier s’y produit. Historiquement, de forts séismes dommageables ont également été documentés dans ce secteur, comme celui de Bâle en 1356, d’une magnitude de 6.6. Alors qu’au cours des siècles suivants, un séisme provoquant des dommages se produisait environ tous les cinquante à cent ans, on n’a plus connu que quelques tremblements de terre importants à partir de 1650. Sur la base des observations historiques et des études paléosismiques, il faut toutefois s’attendre dans la région à un séisme aussi fort que celui de 1356 tous les 2000 à 2500 ans.

L’épicentre du deuxième plus grand séisme de l’année 2022 se trouvait près de Triesenberg (FL). Avec une magnitude de 3.9, il a été nettement ressenti non seulement dans toute la Principauté du Liechtenstein, mais aussi en Suisse, jusqu’à Saint-Gall et Coire. Parmi les plus de 700 témoignages de ressenti, certains provenaient en outre des régions de Schaffhouse, Zurich et Lucerne. Le tremblement de terre s’est produit près de la surface et a donc été perçu comme assez fort directement à l’épicentre, mais relativement faiblement à une distance plus grande. Environ 20 secondes avant le séisme principal du 1er septembre, il y a eu une première secousse de magnitude 2.1, qui a également été clairement ressentie près de l’épicentre. Par la suite, de nombreuses répliques, parfois perceptibles, se sont produites. La plus importante d’entre elles, d’une magnitude de 3.1, a eu lieu le 14 octobre. Tout comme le fossé rhénan, la vallée du Rhin saint-galloise fait partie des zones d’aléa sismique élevé en Suisse. Dans les régions suisses proches des frontières, un séisme d’une magnitude de 4.2 survenu près d’Albstadt (D) le 9 juillet et un autre d’une magnitude de 3.7 près de Chamonix (F) le 25 septembre ont aussi été clairement perçus.

Outre ces séismes dans les pays limitrophes, une réplique de magnitude 3.1 de la séquence qui a débuté en Haute-Ajoie (JU) fin 2021, a été clairement ressentie, notamment dans le Jura. Par ailleurs, un nombre inhabituellement élevé de témoignages de ressentis a été reçu pour un séisme de magnitude 1.6 près de Monthey (VS) le 25 octobre. Les personnes ne peuvent normalement pas ressentir un tremblement de terre de cette magnitude. La raison pour laquelle ce faible séisme a été lui nettement perçu est, d’une part, le moment où il s’est produit en fin de soirée et, d’autre part, la faible profondeur de son foyer, à environ un kilomètre sous la surface.

Parmi les cinq séismes les plus importants qui se sont produits depuis la création du réseau de mesure instrumentale, heureusement seul celui de Vaz (GR) a causé des dégâts mineurs en Suisse. Les séismes dommageables sont donc rares, mais ils continueront à se produire à l’avenir. Jusqu’à présent, on ne savait que peu de choses sur les effets que les tremblements de terre pourraient avoir aujourd’hui sur les personnes et les bâtiments. À l’avenir, ceux-ci pourront être évalués à l’aide du premier modèle national de risque sismique accessible au public. Le modèle développé par le SED en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP), l’EPFL et d’autres partenaires de l’industrie sera présenté au public le 7 mars 2023.