25/01/2021

75 ans depuis le dernier grand tremblement de terre en Suisse

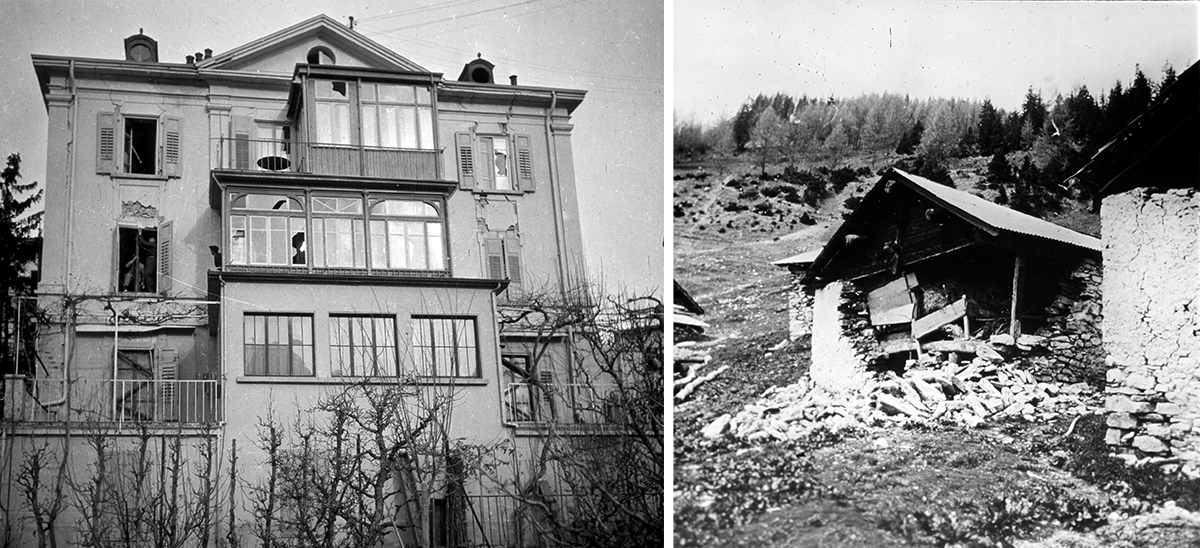

La nuit venait de tomber quand un violent tremblement de terre d’une magnitude de 5.8 a frappé le Valais le 25 janvier 1946. Quatre victimes et de très nombreux blessés ont été déplorés, et 3’500 bâtiments ont été endommagés, dont certains lourdement. La gravité de la situation n’est apparue qu’après un certain temps, en raison non seulement de l’heure du tremblement de terre, mais aussi de l’étendue des dégâts et des possibilités d’évaluation des données sismiques à cette époque. Le séisme n’a pas seulement causé des dommages aux bâtiments, constatés dans de nombreux cas qu’après le lever du jour, il a également déclenché des avalanches et des éboulements. Les données des quelques sismographes qui existaient en Suisse à l’époque ont d’abord dû être lues et évaluées à la main. Un effort similaire a été nécessaire pour collecter les rapports de ressenti et de dégâts, auxquels on a accordé une grande importance en raison de la rareté des enregistrements instrumentaux. C’est le plus fort séisme qui s’est produit en Suisse ces 150 dernières années et le dernier à avoir fait des victimes. Un tel séisme pourrait-il se reproduire et quelles en seraient les conséquences aujourd’hui ?

Lire plus...En Suisse, on peut s’attendre à un phénomène comparable tous les 50 à 150 ans. Les tremblements de terre, cependant, ne se conforment pas un calendrier précis. Le prochain grand séisme pourrait donc tout aussi bien se produire dans un avenir proche que dans plusieurs décennies. Avec la région de Bâle, les Grisons, la Suisse centrale et la vallée du Rhin saint-galloise, le Valais est l’une de nos régions les plus exposées. Bien que de forts séismes puissent généralement survenir n’importe où en Suisse, c’est dans ces régions que les séismes sont les plus nombreux, et donc plus fréquemment forts. Si un séisme similaire à celui qui a frappé la vallée du Rhône il y a 75 ans devait se reproduire aujourd’hui, il faudrait s’attendre en raison de la densité de l’habitat à des conséquences beaucoup plus graves et à des dommages de l’ordre de 26 millions de francs.

Des secousses perceptibles rappellent régulièrement aux Valaisans l’activité sismique de leur sous-sol. En plus des évènements isolés, des séquences de tremblements de terre se produisent fréquemment en Valais, comme ailleurs en Suisse. Une de celles-ci, particulièrement active, avec plus de 16 tremblements de terre ressentis en dix jours, a été observée près du col du Sanetsch en 2019. Les 56 stations sismiques installées en Valais enregistrent aussi de nombreux tremblements de terre plus faibles. Cette surveillance étroite permet d’observer l’activité sismique 24 heures sur 24 et d’informer immédiatement la population, les autorités et les médias en cas de tremblement de terre important. L’analyse des données sismiques permet également de mieux déterminer la structure du sous-sol local. Elle offre donc une base essentielle pour la prévention des tremblements de terre. Outre la connaissance des comportements à adopter en cas de séisme, les méthodes de construction parasismiques sont primordiales pour atténuer les conséquences d’un tremblement de terre. Ce sont deux aspects dans lesquels le canton du Valais a beaucoup investi ces dernières années.

L’activité sismique en Valais, comme dans toute la Suisse, est liée à la collision des plaques lithosphériques européenne et africaine. Les contraintes s’accumulent sur les nombreux systèmes de failles dans le sous-sol et se relâchent soudainement sous forme de séismes. D’un point de vue géologique, la faille Rhône-Simplon, qui longe dans la région de Sion la bordure nord de la vallée, est l’une des plus importantes de la région. La sismicité dans la zone des nappes helvétiques, au nord de la vallée du Rhône, est donc probablement liée aux déformations le long de cette faille Rhône-Simplon, mais peut-être aussi aux processus plus profonds de soulèvement dans la zone du massif de l’Aar et du massif des Aiguilles Rouges/Mont-Blanc. Une meilleure compréhension de ces processus tectoniques et de leurs effets sur la sismicité fait l’objet de recherches au Service Sismologique Suisse (SED) à l’ETH de Zurich. Par ailleurs, le SED développe actuellement un modèle de risque sismique pour la Suisse en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement, l’Office fédéral de la protection de la population et l’EPFL. À l’avenir, celui-ci permettra de mieux évaluer les conséquences possibles d’un tremblement de terre et de vérifier la proportionnalité des mesures.

Pour plus d'informations sur les activités liées à se souvenir pour se préparer au prochain tremblement de terre en Valais visitez https://wp.unil.ch/seisme1946/

Séisme 1946 parcours didactique et pédagogique au cœur de la veille ville de Sion