24/11/2017

Séismes et géothermie profonde - ce qu’il faut prendre en compte

Un des grands défis des projets de géothermie profonde passés et futurs consiste à créer un échangeur efficace de chaleur avec une perméabilité suffisante de la roche, sans provoquer de tremblements de terre susceptibles d’être ressentis ou de causer des dégâts. Les questions associées sont variées et complexes, notamment celle de la distinction entre les séismes naturels (tectoniques) et provoqués par l’être humain (induits). Ces types de séismes ne se distinguent pas de manière purement physique. Une distinction, mais rarement une affectation définitive, n’est possible que sur la base de l’emplacement et du moment du séisme, du mécanisme du foyer et de la relation avec des interventions humaines.

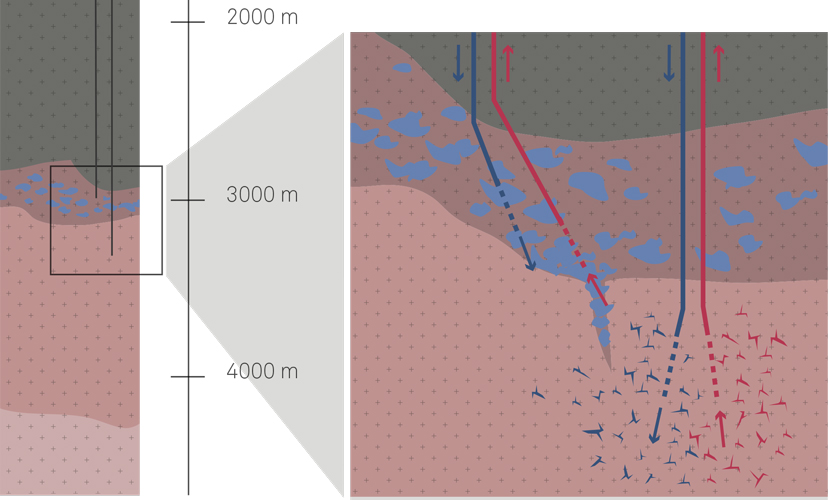

Lire plus...La difficulté d’une telle affectation s’illustre actuellement en Corée du Sud. Le 15 novembre 2017, un séisme de magnitude 5.4 s’est produit à Pohang à faible profondeur, à quelques kilomètres d’une installation géothermique en chantier. Le sous-sol a été stimulé plusieurs fois depuis 2016 dans deux forages s’enfonçant jusqu’à 4,3 km, afin de pouvoir ultérieurement injecter de l’eau dans la roche pour la réchauffer. Les dernières stimulations se sont produites en août et en septembre 2017 et n’ont pas entraîné de tremblements de terre notoires. Actuellement, les exploitants et administrations coréennes, ainsi que des experts internationaux, étudient dans le cadre du projet DESTRESS une relation possible entre le séisme et les interventions effectuées.

Ces questions, et les stratégies d’action qui en découlent (« good practices ») en relation avec la sismicité induite, sont traitées par un rapport scientifique rédigé par le Service Sismologique Suisse à l’ETH Zurich dans le cadre du projet GEOBEST-CH, soutenu par SuisseEnergie. Le rapport devrait notamment donner des indications utiles aux exploitants d’installations et aux autorités cantonales délivreuses d’autorisations, pour leur permettre d’évaluer et de limiter à un niveau encore acceptable les risques associés aux séismes induits par l’être humain.

Le rapport commence par rappeler quelle est la sismicité naturelle en Suisse, le contexte d’une sismicité induite ainsi que les connaissances acquises au cours des projets géothermiques de Saint-Gall et Bâle qui ont échoué. Sur cette base, les grandes lignes de la surveillance sismique des projets géothermiques sont établies et des recommandations pour les autorités et les porteurs de projet sont énoncées pour l’évaluation de l’activité sismique ainsi que de l’aléa et du risque qui en découlent. Il s’agit de développer des mesures permettant de protéger l’être humain, l’environnement, les biens et les constructions en tenant compte des conditions géologiques locales et de la conception de l’installation.

Un outil utile pour élaborer une analyse de situation complète d’un projet déterminé de géothermie profonde est la grille de diagnostic « Geothermal Risk of Induced Seismicity Diagnosis » (GRID, Trutnevyte & Wiemer, 2017) décrite dans le rapport. Les recommandations associées prévoient pour chaque phase du projet des mesures judicieuses. Elles comprennent les évaluations d’aléa et de risque, la surveillance sismique, les systèmes de feux tricolores, l’interprétation des données de réflexion sismique ainsi que l’implication des personnes concernées et des autorités (voir également « Mesures d’endiguement de la sismicité induite »). Des informations détaillées sur les divers aspects des recommandations sont données, conjointement aux pages liées, dans les différents chapitres du rapport. Cette base doit servir aux autorités compétentes à édicter des exigences réglementaires et aux porteurs de projet à prendre des mesures adéquates, pour, de manière raisonnable et pratique, limiter les risques à un niveau acceptable.

Une synthèse du rapport en langue anglaise, avec les conclusions et recommandations principales, sera publiée en février 2018 en allemand, français et italien.