22/01/2017

Pas de séisme à Samnaun: l’origine de fausses alarmes

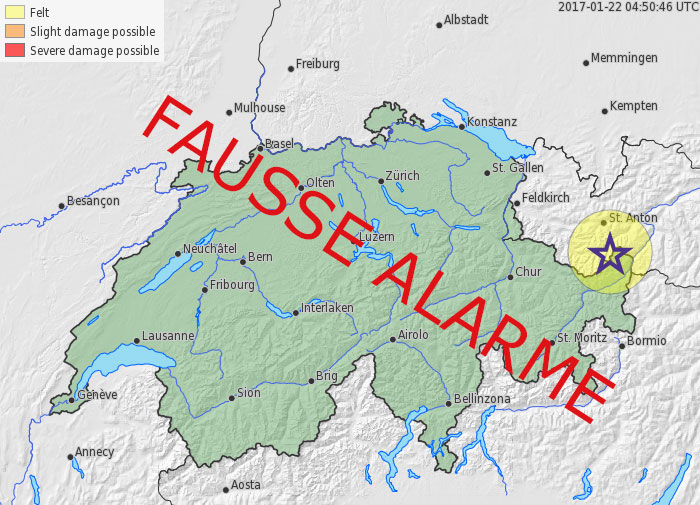

Dimanche 22 janvier 2017, sur la base d’une évaluation entièrement automatique de données, le Service Sismologique Suisse a signalé par erreur un séisme d’une magnitude de 3.3 qui aurait eu lieu à Samnaun (GR) à 5 h 48 du matin. Lors d’un contrôle de routine réalisé par la suite par une sismologue, il s’est rapidement avéré que l’algorithme censé détecter et localiser automatiquement les séismes avait subi un dysfonctionnement. Les ondes sismiques d’un important et profond tremblement de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée ont été confondues avec celles d’un séisme en Suisse. Le signalement du séisme a été rapidement corrigé et les médias et les autorités ont été informés du fait qu’il s’agissait d’une fausse alarme. De telles défaillances du système automatisé se manifestent de temps en temps dans tous les réseaux sismiques. Il n’est malheureusement pas possible de prévenir entièrement de telles fausses alarmes. C’est pourquoi nous souhaitons expliquer ce qui suit.

Lire plus...Les séismes se produisent sans avertissement et leurs ondes se propagent à une vitesse de quelques kilomètres par seconde. Un séisme local de grande ampleur est par conséquent perceptible dans toute la Suisse en 30 à 40 secondes et engendre une certaine inquiétude: de quoi s’agit-il ? Quelle est l’intensité des secousses ? Quelle région est affectée par les secousses ? Pour être en mesure de diffuser ces informations en l’espace de quelques secondes, nos ordinateurs surveillent en permanence les données de plus de 150 sismomètres qui enregistrent les mouvements du sol dans tout le pays. Comme une station donnée est susceptible d’être exposée fréquemment à des vibrations, par exemple lors du passage d’un camion à proximité, l’algorithme exige que plusieurs stations détectent simultanément (c’est-à-dire dans un laps de temps de quelques secondes) une hausse significative de ce que l’on appelle le rapport signal/bruit. Ce n’est que dans ces conditions que l’ordinateur soupçonne la survenue d’un séisme et qu’il en détermine l’épicentre au moyen d’une triangulation ainsi que la magnitude grâce à l’amplitude du signal. Cette méthode fonctionne sans difficulté dans 99,9 % des cas et nous permet d’informer le grand public par e-mail, Twitter et internet en moins d’une minute.

Il arrive cependant qu’elle connaisse parfois une défaillance: dans le cas qui nous occupe aujourd’hui, notre ordinateur a pris en compte par erreur un séisme en Papouasie-Nouvelle-Guinée. A 5 h 30 du matin, la croûte terrestre s’est fracturée à une profondeur de plus de 130 km le long d’une surface de rupture d’environ 100 à 150 km de long. Il s’agit là d’un séisme important d’une magnitude de 7.9. Compte tenu de la grande profondeur à laquelle le séisme s’est produit, nous espérons qu’aucune victime n’est à déplorer. Les ondes sismiques se sont propagées à travers toute la Terre avant de parvenir en Suisse environ 18 minutes plus tard (visionner le film à ce propos, seulement disponible en allemand). Les premières ondes ont frappé la Suisse pratiquement à angle droit par le sous-sol, si bien qu’elles ont été recensées presque simultanément par toutes les stations. Bien que nos ordinateurs aient correctement détecté un séisme, ils ont toutefois estimé sa position à une profondeur de 60 km sous l’Engadine. Le logiciel a classé la qualité de la localisation à un niveau peu satisfaisant, un niveau toutefois encore tout juste suffisant pour justifier la publication du signalement au vu de notre seuil prédéfini. Par chance, la magnitude a été estimée à un niveau largement inférieur car l’énergie des ondes s’est fortement dissipée le long parcours les menant de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à la Suisse. C’est ainsi que le signalement d’un séisme suisse a été rendu public dans le monde entier, même s’il a été assorti d’un avertissement selon lequel la localisation avait été réalisée automatiquement, sans vérification par un sismologue.

Nous pourrions réduire davantage le risque de telles fausses alarmes, mais cela ne serait pas sans effets secondaires. Des critères de qualité automatiques plus stricts seraient utiles mais ils s’accompagneraient d’un risque plus élevé de non-détection et de non-signalement de séismes (ce qui est pour nous au moins aussi grave qu’une fausse alarme). Nous pourrions décider que tous les séismes doivent être vérifiés par un sismologue mais une telle approche exigerait au moins 20 à 30 minutes, un délai excessif à l’ère du numérique. C’est pourquoi il ne nous reste plus, à nous sismologues, qu’à nous excuser lorsque les choses ne fonctionnent pas comme prévu (ce que nous souhaitons faire à nouveau par le présent communiqué), à améliorer continuellement les algorithmes de nos signalements automatiques et enfin à rappeler une vérité rassurante: les ordinateurs ne savent pas (encore ?) tout mieux faire que l’homme!