Un sismomètre est un instrument électromécanique extrêmement sensible qui peut enregistrer des mouvements du sol de quelques nanomètres en un lieu (millionièmes de millimètre). La représentation des mouvements enregistrés en fonction du temps est appelée sismogramme.

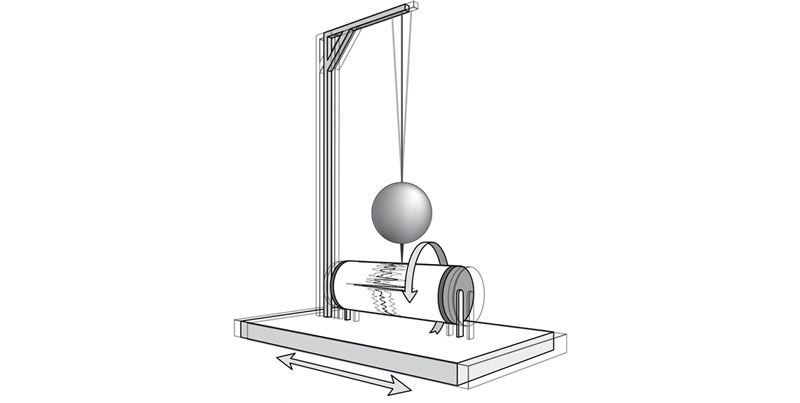

Les appareils mécaniques anciens sont appelés sismographes. Alfred de Quervain (géophysicien et ancien directeur du Service Sismologique Suisse) expliquait en 1922 que le principe classique de la mesure sismique consiste à « […] suspendre un corps lourd de manière assez indépendante pour qu’il reste immobile de par son inertie lors des secousses du sol ». Sur les sismographes, une pointe fixée à cette masse, et donc elle-même également immobile, transcrit les mouvements par exemple sur une feuille de papier qui se déplace en phase avec les secousses du sol. Pour enregistrer les trois directions (nord-sud, est-ouest et haut-bas), il faut deux systèmes de pendules horizontaux, et un vertical.

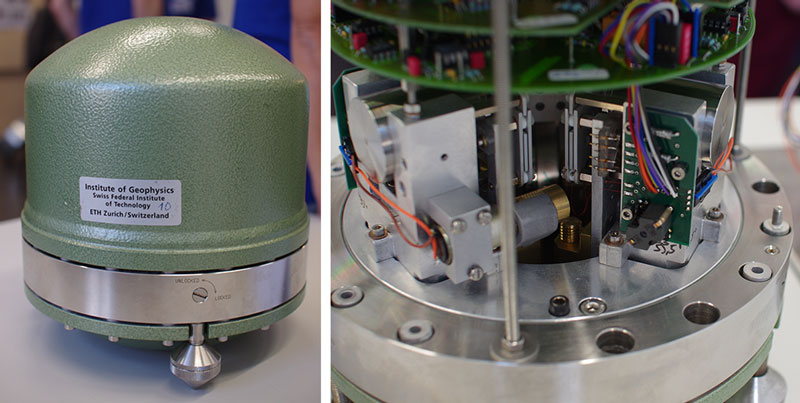

Aujourd’hui, un sismomètre enregistre l’intensité de courant nécessaire pour maintenir autant que possible immobile une masse magnétique pendant les secousses (ce qu’on appelle un « force-feedback system »). Cette force peut se traduire par la suite en mouvements du sol. Grâce à une suspension tri-axiale, les trois directions de mesure peuvent être enregistrées avec un seul appareil (pour un pendule conventionnel, les masses des pendules tendraient à se déplacer le long des arêtes d’un cube posé sur sa pointe).