25/01/2021

Sono passati 75 anni dall’ultima forte scossa in Svizzera

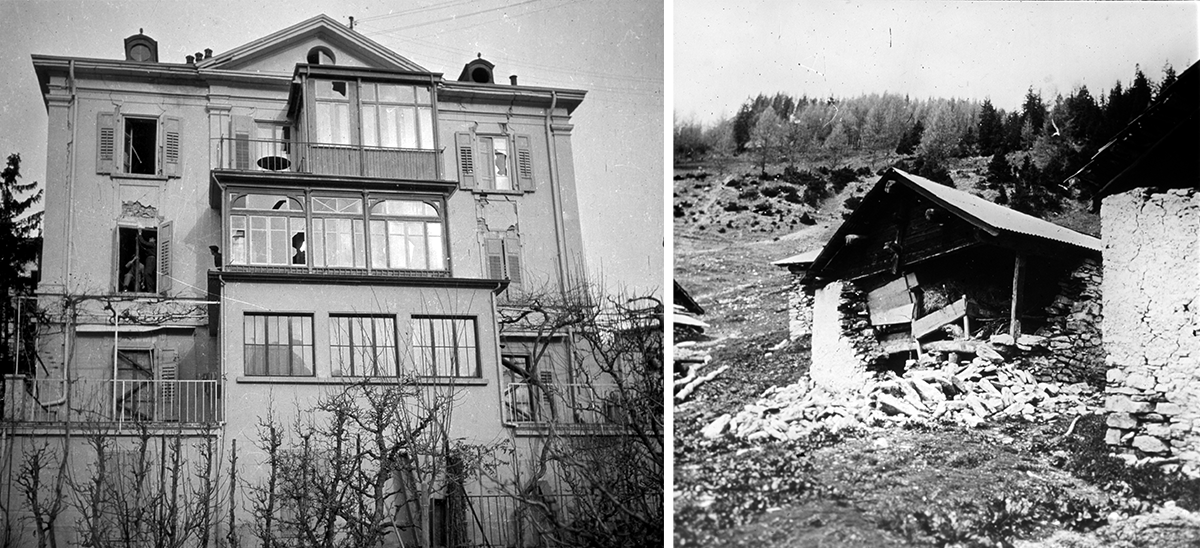

Era già buio quando il 25 gennaio 1946 un forte terremoto di magnitudo 5.8 fece tremare il Vallese. Molte persone persero la vita, numerose furono ferite e 3’500 edifici subirono danni in parte gravi. Ci volle un po’ di tempo prima che fosse chiara l’esatta entità dell’evento. Ciò dipese non solo dall’epoca del terremoto, ma anche dall’entità dei danni e dagli strumenti di valutazione dei dati sismici di allora. Il terremoto non solo causò danni agli edifici, che in gran parte furono evidenti solo con la luce del giorno, ma innescò anche valanghe e crolli di rocce. I dati dei pochi sismografi disponibili in Svizzera, inoltre, dovevano appena essere letti e valutati manualmente. Altrettanto dispendiosa era la raccolta delle segnalazioni da parte delle persone che avevano avvertito il terremoto e subito dei danni, segnalazioni alle quali fu data una grande importanza a causa delle poche registrazioni strumentali. Si è trattato del più forte terremoto svizzero degli ultimi 150 anni e finora l’ultimo a causare delle vittime. Un simile terremoto potrebbe ripetersi? E quali sarebbero oggi le conseguenze?

Continua a leggere...In Svizzera si prevede un scossa equiparabile ogni 50-150 anni. Tuttavia, siccome i terremoti non seguono un piano logico, il prossimo forte sisma potrebbe verificarsi sia in un prossimo futuro che solo tra alcuni decenni. Insieme alla regione di Basilea, ai Grigioni, alla Svizzera centrale e alla valle del Reno nel Canton San Gallo, il Vallese è una delle regioni del nostro Paese con la più alta pericolosità sismica. Sebbene un forte terremoto possa verificarsi in linea di massima in qualsiasi parte della Svizzera, queste sono le regioni in cui avvengono più frequentemente queste forti scosse. Se oggi si verificasse un terremoto simile a quello di 75 anni fa nella valle del Rodano, a causa della maggiore densità di popolazione le conseguenze sarebbero molto più gravi e i danni si aggirerebbero intorno ai 26 milioni di franchi.

Periodicamente le scosse percettibili ricordano alla popolazione vallesana che il suolo sotto ai loro piedi è attivo dal punto di vista sismico. Oltre a scosse isolate, nel Vallese – come anche in altre regioni svizzere – si verificano spesso sequenze sismiche. Una sequenza particolarmente attiva, con oltre 16 scosse avvertite in dieci giorni, è stata osservata nel 2019 nei pressi del colle del Sanetsch. Le 56 stazioni sismiche dislocate nel Vallese hanno inoltre registrato numerose piccole scosse. La fitta rete di monitoraggio permette di osservare l’attività sismica 24 ore su 24 e, in caso di forti terremoti, di informare rapidamente la popolazione, le autorità e i media. L’analisi dei dati sismici aiuta inoltre a comprendere meglio il sottosuolo locale, fornendo quindi una base importante per la prevenzione dei sismi. Per ridurre al minimo le conseguenze di un terremoto è importante non solo sapere come comportarsi correttamente, ma anche costruire secondo i criteri antisismici. Questi sono due aspetti nei quali il Canton Vallese ha investito molto negli anni passati.

Come in tutta la Svizzera, l’attività sismica vallesana è il risultato della collisione tra la placca litosferica europea e quella africana. Le conseguenze sono numerosi sistemi di faglie nel sottosuolo nei quali si accumulano tensioni che poi si liberano improvvisamente dando origine a un terremoto. Dal punto di vista geologico, il sistema di faglie Rodano-Sempione è una delle principali zone di disturbo della regione, che si snoda da Sion lungo il margine settentrionale della valle del Rodano. La sismicità nella zona delle placche svizzere a nord della valle del Rodano è probabilmente correlata ai processi di deformazione lungo la linea del Sempione-Rodano, ma eventualmente anche ai più profondi processi di innalzamento del massiccio dell’Aar e della catena delle Aiguilles Rouges / Monte Bianco. Una migliore comprensione di questi processi tettonici e del loro impatto sull’attuale sismicità è oggetto degli ultimi studi svolti presso il Servizio Sismico Svizzero (SED) con sede all’ETH di Zurigo. Attualmente il SED sta inoltre sviluppando un modello di rischio sismico per la Svizzera in collaborazione con l’Ufficio federale dell’ambiente, l’Ufficio federale della protezione della popolazione e la Scuola politecnica federale di Losanna. In futuro, questo modello servirà a valutare meglio non solo le possibili conseguenze di un terremoto, ma anche la proporzionalità delle misure.