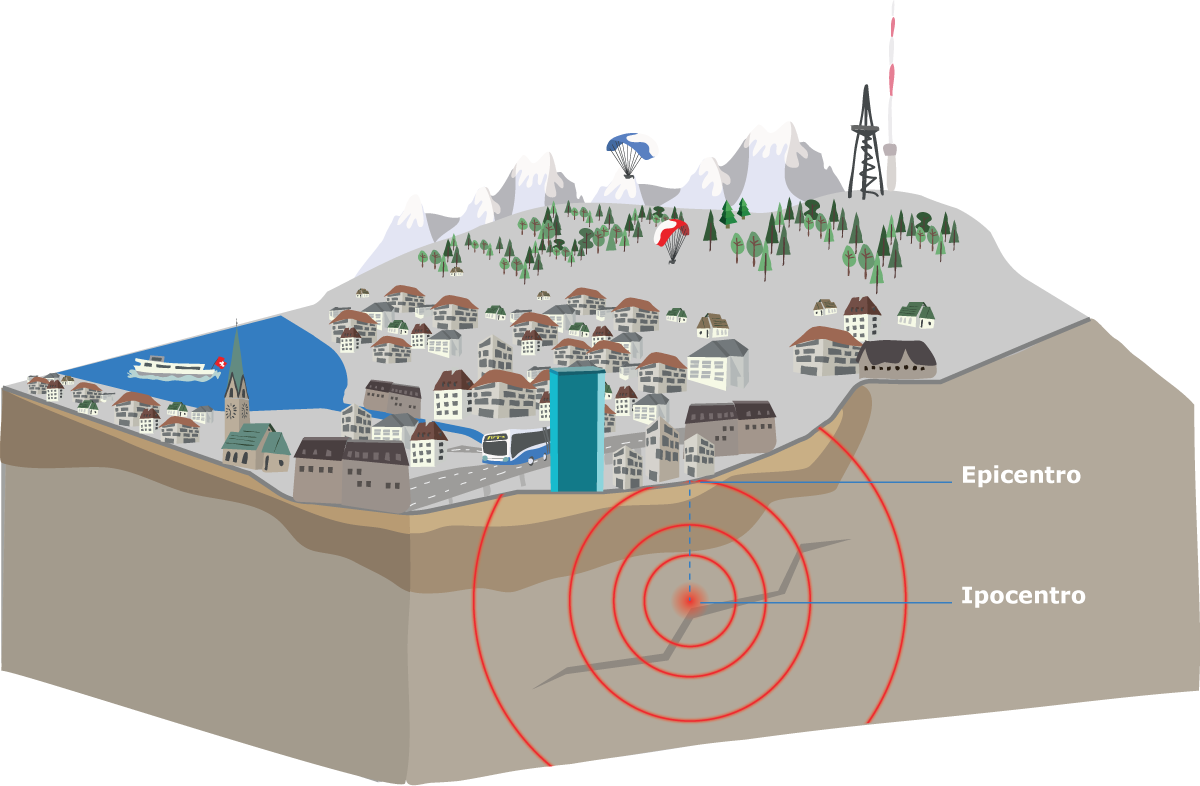

Gli effetti di un terremoto dipendono dalla sua magnitudo, dalla profondità e dalla posizione. Come regola generale, più grande è la magnitudo e più vicino è il terremoto al sottosuolo e alle aree (densamente) popolate, maggiori sono le conseguenze potenziali.

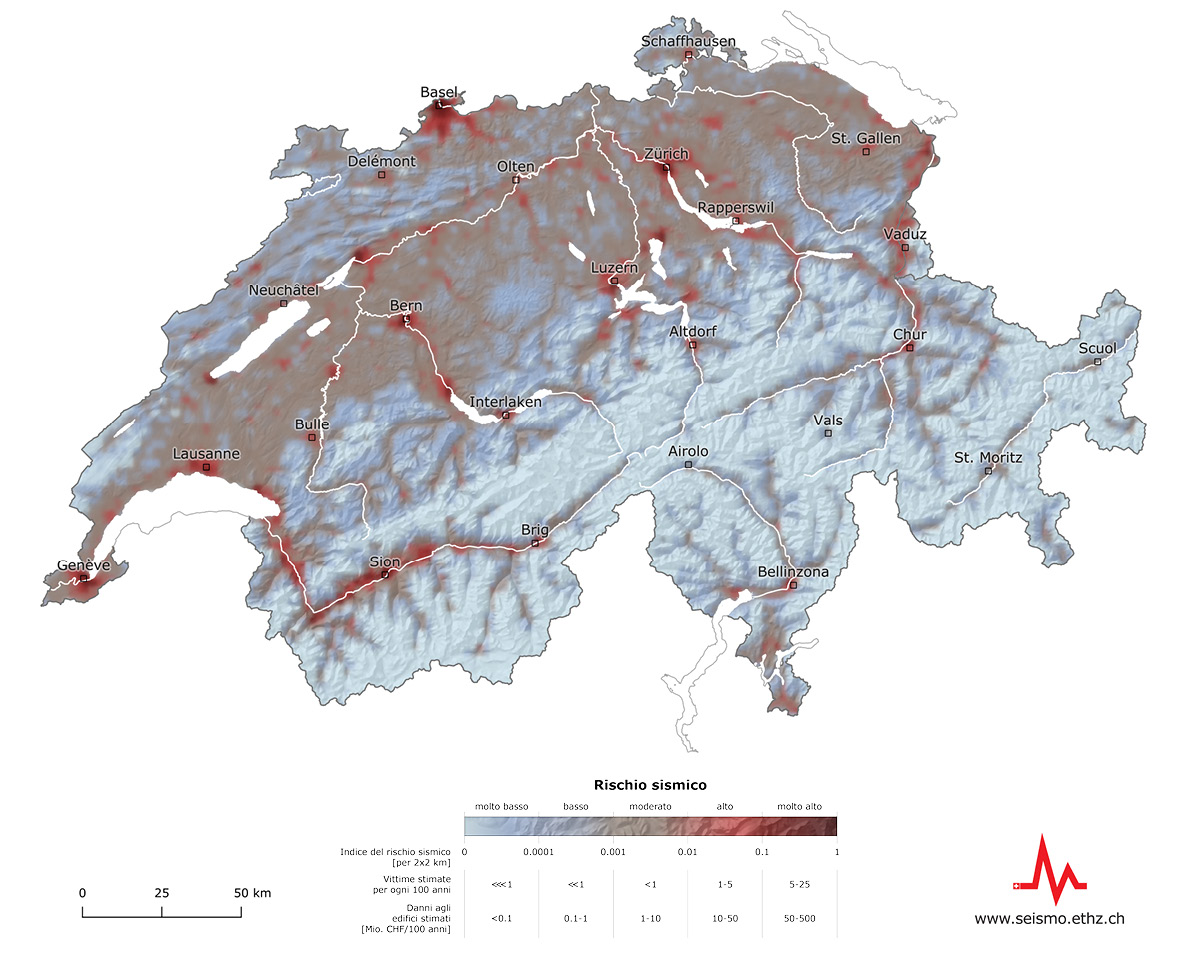

Il rischio sismico descrive i possibili effetti dei terremoti sugli edifici e le conseguenti perdite finanziarie e umane. Al fine di determinare il rischio con maggiore precisione, in un modello vengono associate informazioni dettagliate sulla pericolosità sismica, sull’influsso del sottosuolo locale, sulla vulnerabilità degli edifici e sulle persone e sui beni interessati.

- Su un periodo di 100 anni, solo considerando gli edifici e il relativo contenuto i terremoti potrebbero causare sul territorio elvetico danni economici compresi tra gli 11 e i 44 miliardi di franchi svizzeri.

- Complessivamente, si stimano dai 150 ai 1600 morti e tra i 40 000 e i 175 000 sfollati nel breve e nel lungo periodo.

- A ciò si aggiungono i danni infrastrutturali e le perdite dovute a ulteriori conseguenze dei sismi come frane, incendi o interruzioni di servizio (non sono ancora presi in considerazione dal modello).

Il rischio sismico non è distribuito uniformemente nel tempo, ma è determinato da rari terremoti catastrofici, che quasi sempre si manifestano senza preavviso.

Ulteriori informazioni sul rischio sismico in Svizzera sono disponibili qui.

Qui sono pubblicati 59 scenari sismici che illustrano i possibili effetti in varie località della Svizzera.

Nei pressi dell’epicentro, di solito è possibile avvertire i terremoti a partire da una magnitudo 2.5. Solo in casi rari riceviamo segnalazioni di terremoti per episodi con una magnitudo inferiore a 2. A partire da una magnitudo 3, i terremoti vengono percepiti in maniera diffusa. I terremoti con una magnitudo compresa tra 4 e 5 possono essere avvertiti nel raggio di 200 chilometri, mentre a partire dalla magnitudo 5 il raggio si estende a diverse centinaia di chilometri.

L’aumento delle distanze è spiegato dal fatto che l’energia sprigionata da un terremoto aumenta di 30 volte per ogni grado di magnitudo. Un terremoto di magnitudo 5 è dunque 30 volte più forte di uno di magnitudo 4.

Osservate in questo video come l’energia liberata aumenti in modo esponenziale.

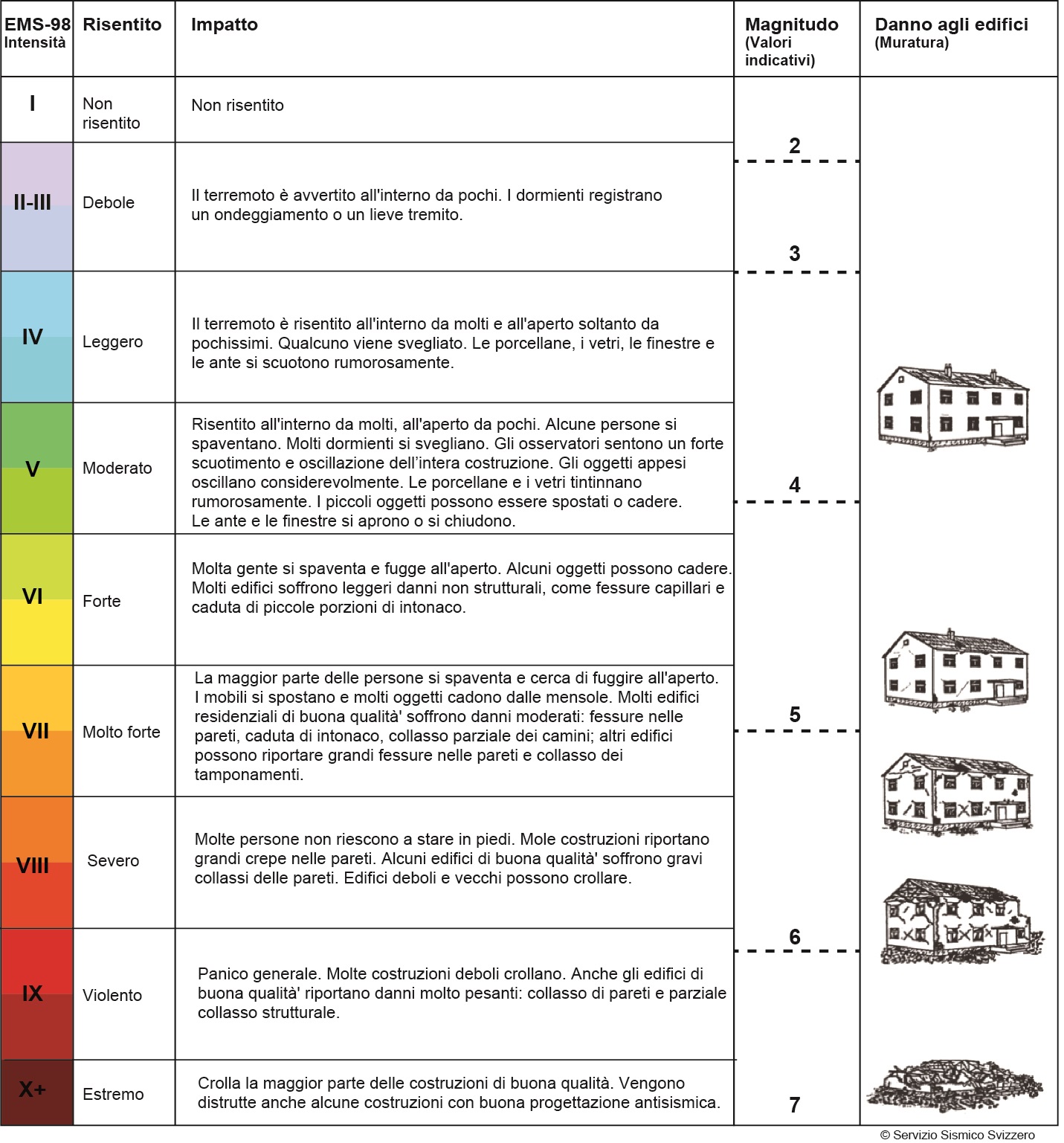

Le conseguenze di un terremoto sulla superficie (su edifici, persone, ambiente e infrastrutture) sono descritte in base a una scala d’intensità articolata su 12 livelli (vedi EMS-98 sotto).

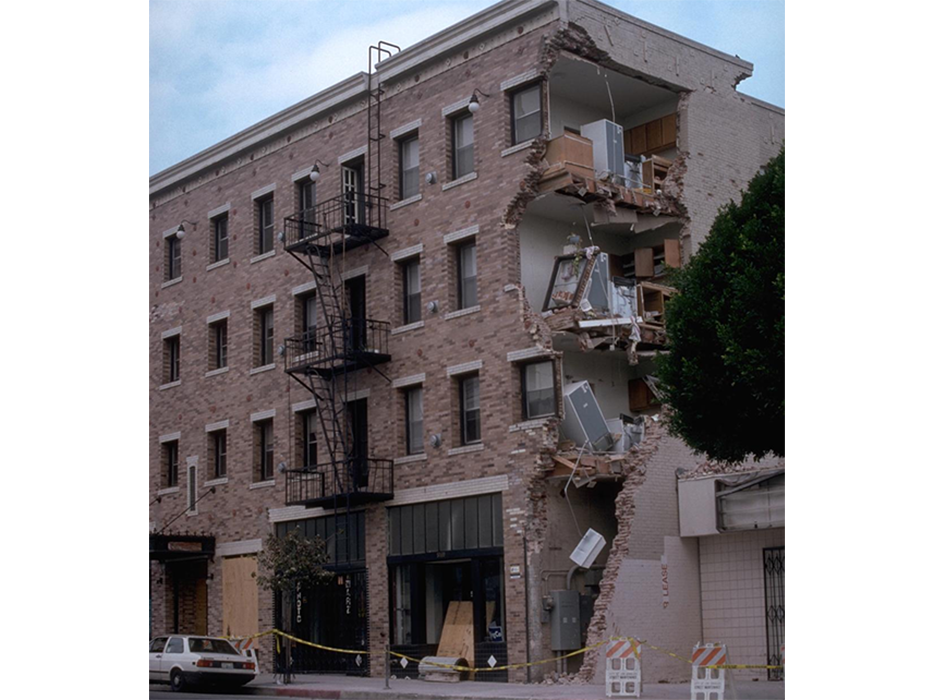

I danni agli edifici sono previsti a partire da un’intensità di grado VI circa, che corrisponde all’incirca a una magnitudo 5. Danni più ingenti si verificano con un’intensità pari o superiore a IX. Raramente possono verificarsi anche con lievi intensità piccole crepe o danni causati dalla caduta di oggetti.

Possibili impatti di un terremoto in base alla sua intensità e magnitudo

Come influisce il sottosuolo locale sugli effetti di un terremoto?

La percezione di un terremoto dipende, oltre che dalla sua intensità, dalla profondità dell’epicentro nonché dal relativo suolo.

Su un terreno morbido (ad esempio sedimenti o suolo sabbioso) i terremoti vengono percepiti molto di più rispetto a un suolo roccioso. Il fondo locale comporta delle conseguenze anche sulle tipologie di danni: nelle valli riempite con sedimenti (ad esempio la valle del Rodano), le onde sismiche presentano un’intensità 10 volte superiore rispetto ai substrati rocciosi, provocando di conseguenza anche danni più ingenti. In generale vale la seguente regola: tanto più solido sarà il suolo di un edificio, quanto minori saranno i danni causati.

Nel video potete vedere come si propagano le onde di un terremoto simulato nella valle del Rodano e osservare quanto tempo rimarrebbero «intrappolate» nel fondovalle.

Quali altri processi ed effetti possono essere innescati dai terremoti?

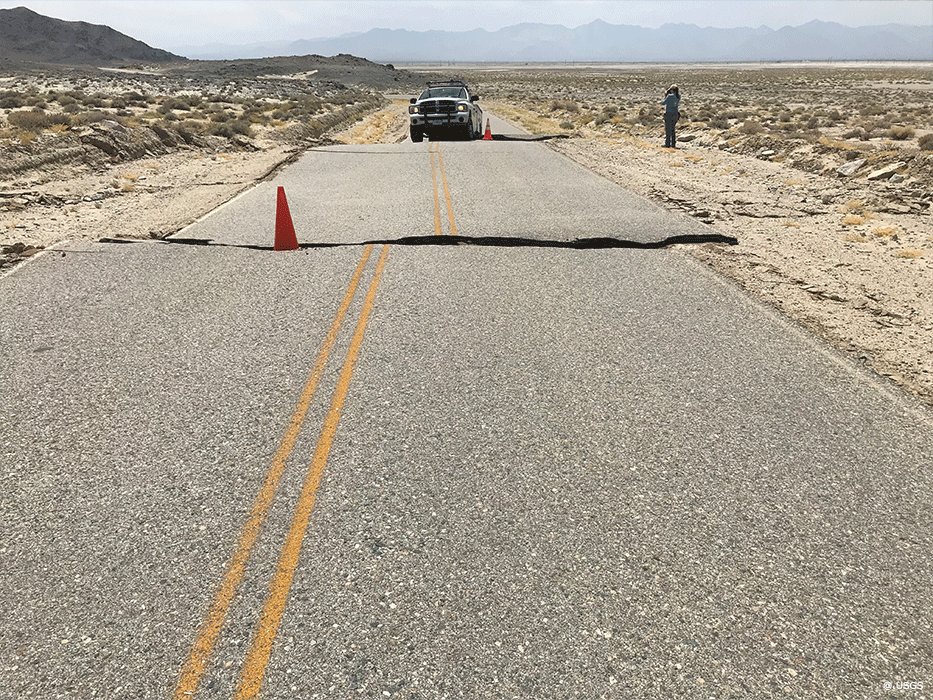

I terremoti non sono gli unici eventi che causano danni a edifici e infrastrutture: anche i fenomeni indotti dai terremoti possono farlo, ad esempio la liquefazione del suolo, le frane e gli tsunami innescati da frane sottomarine. Spesso i terremoti gravi provocano anche altri effetti, come incendi (ad esempio a causa di perdite nelle tubature del gas) o interruzioni della fornitura (ad esempio rottura di tubature dell'acqua o di cavi elettrici).

In caso di terremoti violenti, tali conseguenze indirette costituiscono un ulteriore pericolo per la popolazione e spesso sono responsabili di una parte significativa del danno complessivo.

In alcuni luoghi, i terremoti generano episodi di liquefazione del suolo. In seguito alle scosse, le particelle di roccia che formano il terreno perdono coesione, aumentano gli spazi vuoti che le separano, l’acqua può penetrarvi e il sottosuolo precedentemente solido perde compattezza. Il fenomeno può verificarsi nei casi in cui il terreno è molto saturo d’acqua e poco compatto, e riguarda quindi soprattutto rocce sedimentarie e terreni sciolti, ad esempio all’interno delle conche. In Svizzera tali fenomeni di liquefazione si sono osservati tra l’altro nel 1946 in seguito al terremoto di Sierre (magnitudo 5.8).

Le scosse di terremoto possono provocare movimenti di massa come frane, smottamenti e valanghe, soprattutto su pendii ripidi e instabili. La composizione geologica e la struttura topografica della regione alpina contribuiscono al fatto che l'instabilità dei pendii e i movimenti di massa si verificano relativamente di frequente in Svizzera. Tuttavia, grazie ai progressi compiuti negli ultimi anni dai metodi geofisici e sismologici, è ora possibile studiare in dettaglio l'instabilità dei pendii. Questi metodi analizzano il comportamento naturale delle vibrazioni e la reazione dei pendii ai terremoti e forniscono informazioni preziose sulla loro stabilità. Sebbene sia possibile individuare, mappare e monitorare i pendii potenzialmente instabili, le conoscenze sull'influenza delle condizioni ambientali sul comportamento sismico di questi pendii sono ancora limitate.

Gli tsunami non si verificano solo nei mari. In rari casi, anche nei laghi (svizzeri) possono formarsi onde anomale.

Sino a quando le onde avanzano in acque profonde, di norma non rappresentano nessun pericolo e sono percepibili al massimo dalle boe ondametriche. Non appena raggiungono acque poco profonde, le masse d’acqua si accumulano e possono inondare interi tratti di costa, a seconda del movimento verticale che ha subito il suolo.

Nei laghi gli tsunami si verificano soprattutto in seguito a frane di montagna o slittamenti di sedimenti sopra o sotto il livello dell’acqua, che però spesso non vengono necessariamente causati da un terremoto. In caso di slittamento sottomarino, l’altezza della risultante onda di tsunami dipende soprattutto dal volume del sedimento e dalla velocità della frana.

Onde anomale in Svizzera

Nei sedimenti di numerosi laghi svizzeri sono state trovate tracce di frane storiche e preistoriche che hanno provocato onde anomale. In particolare, si tratta di sedimenti mischiati in modo caotico che si differenziano da quelli normali. Grazie alla possibilità di determinare la loro età, possono successivamente essere abbinati a un evento. L’altezza dell’onda anomala può essere calcolata con l’aiuto di modelli numerici e confrontata con le testimonianze storiche.

Le seguenti onde anomale nei laghi svizzeri sono storicamente documentate:

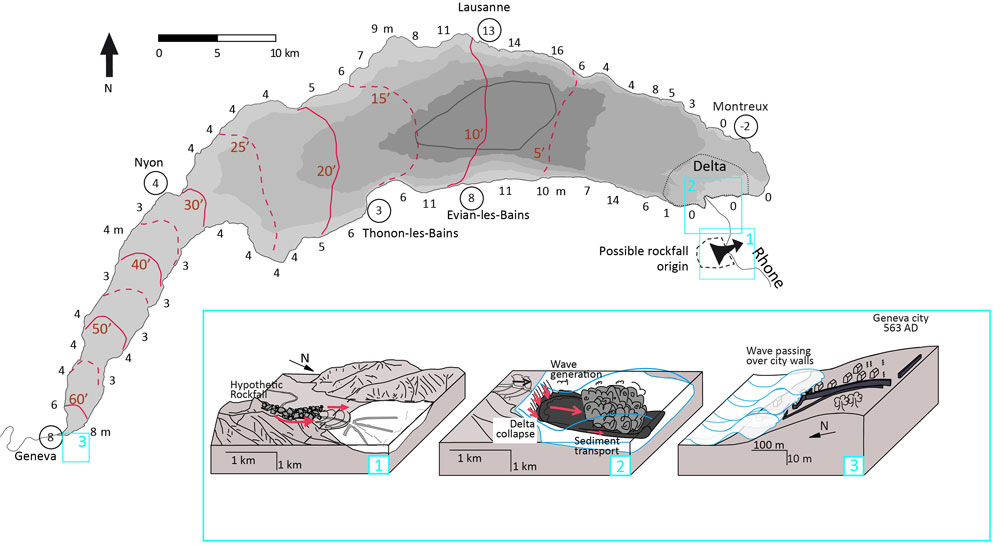

- Nel 563 d.C. una frana nella valle del Rodano causò uno slittamento sottomarino nel delta del Rodano. Questo slittamento provocò un’onda anomala alta sino a 13 metri che causò la rottura degli argini del lago Lemano e inondò la città vecchia (Kremer et al., 2012).

- Il terremoto nelle vicinanze di Aigle del 1584 rase al suolo interi paesi e causò cadute massi. Inoltre fu osservato anche uno tsunami nel lago Lemano (Fritsche et al., 2012).

- Il 18 settembre 1601 un terremoto di intensità 5.9 causò slittamenti sottomarini nel lago dei Quattro Cantoni, dando origine a uno tsunami alto 4 m che inondò la città di Lucerna (Schnellmann et al., 2002; Siegenthaler et al., 1987).

- Il 23 settembre 1687 alcune parti del delta del Muota franarono nel lago dei Quattro Cantoni causando un’onda alta 5 m (Hilbe e Anselmetti, 2014).

- Il 2 settembre 1806 il paese di Goldau fu distrutto da una frana distaccatasi dal Rossberg che diede origine a uno tsunami alto oltre 10 metri nel lago di Lauerz (Bussmann e Anselmetti, 2010).

- Nel 1996 fu scoperto nel lago di Brienz un corpo di età compresa tra i 190 e i 290 anni. Il cosiddetto “uomo di Brienz” venne alla luce in seguito a un piccolo slittamento nel delta dell’Aar che provocò un’onda alta un metro. Questo movimento anomalo dell’acqua fu osservato da alcuni lavoratori della Aarekies AG (Girardclos et al., 2007).

Gli esempi storici dimostrano la notevole varietà delle cause che possono dare origine a tsunami nei laghi: in futuro non possiamo quindi escludere la presenza di onde anomale nei laghi svizzeri. Tuttavia non è possibile prevedere quando, dove e in che forma questi si verificheranno.