19/03/2021

MLhc: una revisione locale della scala di magnitudo per la Svizzera

Uno dei metodi più utilizzati per caratterizzare un sisma è attraverso la sua magnitudo, che misura l’energia rilasciata, ovvero la potenza del sisma. Maggiore è la magnitudo di un terremoto, maggiori sono le probabilità che venga percepito. Vi sono diverse scale di magnitudo: per esempio la magnitudo locale (ML) è la scala Richter, che misura i fenomeni registrati nelle vicinanze dello strumento; la magnitudo delle onde di volume (mb) per i fenomeni a grande distanza; la magnitudo delle onde superficiali (Ms), anch’essa per le grandi distanze, o la magnitudo del momento sismico (Mw), per tutti i tipi di terremoti. Queste diverse scale sono state sviluppate e successivamente modificate nel corso dell’ultimo secolo, grazie ai progressi tecnologici nel monitoraggio dei fenomeni sismici di diverse entità e distanze.

Continua a leggere...Una caratteristica comune di tutte le scale è la possibilità di calcolarle direttamente a partire dai segnali registrati dalle stazioni sismiche. Per caratterizzare meglio i terremoti in Svizzera, il Servizio Sismico Svizzero dell’ETH di Zurigo (SED) ha recentemente introdotto una revisione locale della scala di magnitudo sismica, denominata MLhc.

Tale scala consente di armonizzare il calcolo di routine delle magnitudo locali in Svizzera con le ricerche allo stato dell’arte nelle tecniche di misurazione sismologica del SED, e di ottimizzare l’uso della rete ad alta densità di stazioni del sistema nazionale svizzero. Quali motivi hanno portato alla migrazione alla nuova scala MLhc? E quali differenze presenta quest’ultima rispetto alla scala locale di magnitudo usata in precedenza?

Generalmente, i terremoti vengono caratterizzati attraverso la scala di magnitudo locale ML, introdotta per la prima volta da Charles Richter in California nel 1935. Questa scala risulta però spesso legata a caratteristiche regionali. Nel 1984, Urs Kradolfer, allora ricercatore presso il SED, elaborò una scala ML per la misurazione dei fenomeni sismici in Svizzera. I suoi calcoli si basavano sui dati registrati dalla rete nazionale svizzera, che a quel tempo comprendeva 23 stazioni in grado di rilevare solo i movimenti tellurici verticali. All’inizio del secolo, il modello di Kradolfer fu ulteriormente modificato per sfruttare i nuovi strumenti del Servizio Sismico Nazionale, che impiegano tecnologie digitali a banda larga a 3 componenti, in particolare utilizzando i dati dei movimenti tellurici orizzontali (MLh).

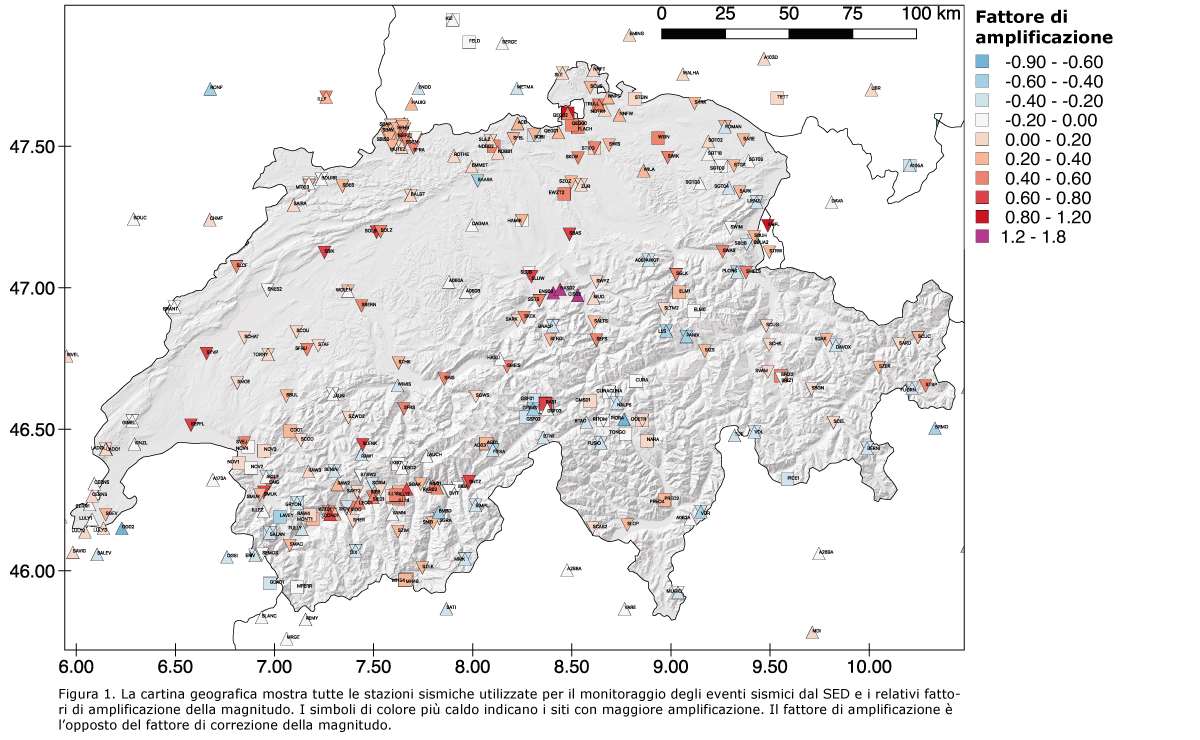

Negli ultimi 20 anni la rete sismologica svizzera si è sviluppata considerevolmente, e comprende ora oltre 200 stazioni sismiche, con più di 100 accelerometri di alta qualità. Al momento il SED è in grado di registrare regolarmente fenomeni sismici molto vicini (15-20 km) al punto di origine nella crosta terrestre (ipocentro), spesso con valori di MLh molto inferiori a 2. Distanze così ravvicinate e magnitudo così basse non rientrano nell’intervallo di calibrazione del modello di Kradolfer. Un altro limite della scala MLh è che i fattori di correzione delle stazioni legati alle condizioni locali del suolo non vengono applicati sistematicamente. Invece, questo fattore è particolarmente importante, in particolare per le stazioni con accelerometro, installate per la maggior parte in aree urbane spesso caratterizzate da una significativa amplificazione dei movimenti del suolo. Con la scala MLh, i sismologi erano costretti a ignorare le magnitudo registrate da stazioni troppo vicine al sisma o con una marcata amplificazione dei movimento del sito stesso. Per risolvere questi problemi, il SED è recentemente passato a una nuova versione locale di misura della magnitudo denominata MLhc, dove la lettera "c" sta per "corretta".

In poche parole, di progetto la scala MLhc è calibrata per misurare magnitudo il più possibile simili a MLh, ma con l’aggiunta di due importanti miglioramenti che consentono ai sismologi di utilizzare i dati di tutte le stazioni attive nella rete e fornire valori di magnitudo più stabili, in particolare per gli eventi sismici più lievi:

- Innanzitutto, è calibrata su un set di dati molto più ampio, che comprende numerose registrazioni molto vicine all’ipocentro. Di conseguenza, MLhc consente di includere anche stazioni a meno di 20 km dall’ipocentro.

- In secondo luogo, la procedura per il calcolo della magnitudo secondo MLhc tiene in considerazione dei fattori di amplificazione locale del sito basati su considerazioni fisiche, regolarmente calcolati e aggiornati dal SED, così da utilizzare tutte le stazioni di registrazione, indipendentemente dagli effetti legati alla collocazione del sito.

Per semplificare le comunicazioni, il SED utilizza solo il termine "magnitudo": tuttavia, le informazioni dettagliate fornite nel sito web del SED specificano sempre anche il tipo di magnitudo del sisma in questione.

Per ulteriori informazioni sui diversi tipi di magnitudo, visitare la pagina: Domande più frequenti (FAQ)