keine neuen Projektnachrichten

Alle Meldungen

Home|Projekt|Deep Heat Mining und Seismologie|Hintergrund|Geothermal Explorers Ltd|Geopower Basel AG|Schweizerischer Erdbebendienst|Erdbebenliste|Karten|Epizenterkarten|Erschütterungskarten|Karten Schweiz|Google Map|Meldungen|Analysen|Lokalisierungen|Seismicity Viewer|Animationen|Wellenausbreitung|Statistische Analysen|Szenarien|Dokumente|Fachbegriffe / Glossar|Fotos|Links|Kontakt / Impressum|

Erdbeben- und Risiko-Szenarien

Getriggerte Erdbeben, welche während oder nach einer Stimulation innerhalb eines DHM Projekts auftreten können, haben das Potential, Schäden an der Oberfläche zu verursachen. Aufgrund der dichten Besiedelung der Region Basel (oder generell der Schweiz) besteht daher ein nicht vernachlässigbares Risiko mit möglichen hohen Folgekosten. Da wir heute nicht wissen, wie gross die Auswirkungen solcher oberflächennaher Erdbeben sein könnten, wurden die 2006/2007 aufgetretenen Erdbeben dazu verwendet, um unsere numerischen Modelle für deterministische Vorhersagen möglicher Auswirkungen zu testen. Dies erfolgte einerseits mit Hilfe der beobachteten makroseismischen Daten, welche die Wirkungen auf Menschen, Gebäude und die Natur beschreiben, und andererseits basierend auf den mit Hilfe der installierten seismischen Geräte registrierten Bodenbewegungen.

Die Erfahrungen aus starken Erdbeben zeigen, dass die stärksten Schäden massgeblich durch drei Faktoren bestimmt sind:

- Im Nahbereich spielt die Energieabstrahlung vom Erdbebenherd und damit die Orientierung und Lage der Bruchfläche eine wichtige Rolle.

- Die Verletzlichkeit von Gebäuden: Bei gleicher Erschütterung können erdbebensicher gebaute Gebäude weitgehend unbeschädigt bleiben, während verletzbare Bauten schweren Schaden nehmen oder gar einstürzen können.

- Die Eigenschaften des lokalen geologischen Untergrundes: Ein besonders weicher Untergrund mit mächtigen, locker gelagerten Sedimenten kann zu einer Aufschaukelung der Erdbebenwellen führen und somit zu einer erheblichen Verstärkung der Erschütterungen.

Die Kartierung des Einflusses des lokalen Untergrundes ist der Inhalt des Interreg Projekts "Seismische Mikrozonierung am südlichen Oberrhein", welches durch die Zusammenarbeit der Kantone Basel Stadt, Basel Landschaft und Solothurn, des Geologischen Instituts der Universität Basel und des Schweizerischen Erdbebendienstes an der ETH Zürich ausgearbeitet wurde. Teil des Projekts ist die Entwicklung eines geologischen Modells, welches für die Modellierung der Wirkung von Erdbeben verwendet wurde. Das Modell bildete die Basis für eine Vielzahl von Simulationen von oberflächennahen Erdbeben, und der daraus resultierenden räumlichen Verteilung der Bodenbewegung und Wirkung. Solche Szenarien sollen die möglichen seismischen Quellen, wie auch die geologisch-geophysikalischen Eigenschaften des Untergrunds in möglichst realistischer Weise berücksichtigen.

Wo keine detaillierten Angaben zur dreidimensionalen Struktur des Untergrundes vorliegen, können einfachere Modelle konstruiert werden, die auf makroseismischer Intensität beruhen (nach der Europäischen Makroseismischen Skala EMS-98, siehe http://www.gfz-potsdam.de/pb5/pb53/projekt/ems/). Dabei wird anhand von Beobachtungsdaten früherer Erdbeben für jeden Typ von Oberflächengeologie ein typischer Amplifikationswert (Mass für die makroseismischen Folgen der Aufschaukelung von Erdbebenwellen) bestimmt. Die Voraussage der Erdbebenauswirkungen an einem bestimmten Ort ergibt sich dann aus der Grösse des Bebens (Magnitude), der Distanz zum Erdbebenherd und dem bodenspezifischen Amplifikationswert. Solche einfacheren Modelle berücksichtigen allerdings in der Regel weder die Orientierung der Bruchfläche noch Schichtdicken oder besondere dreidimensionale Strukturen im Aufbau des Untergrundes.

Die berechneten Bodenbewegungs- und Intensitätsszenarien sollen schlussendlich dazu verwendet werden, um Schadensszenarien zu rechnen, und die möglichen Auswirkungen auch grosser oberflächennaher Erdbeben aufzuzeigen.

|

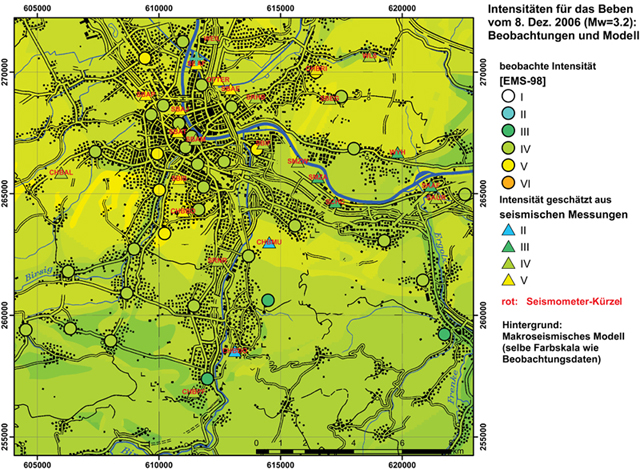

Abbildung 1. Gegenüberstellung makroseismischer Beobachtungen (Symbole) mit einem Intensitätsmodell (Hintergrundfarbe). Das Modell berücksichtigt Erdbebenstärke, Distanz und Oberflächengeologie (basierend auf der geologischen Karte der Schweiz), nicht jedoch die Geometrie des Erdbebenherdes und den dreidimensionalen Aufbau des Untergrundes. Die Abweichungen zwischen Modell und makroseismischen Beobachtungsdaten liegen im Bereich der Bestimmungsgenauigkeit der Intensität. Bei instrumentell geschätzten Intensitäten spielen spezifische Charakteristika der Instrumentenstandorte eine Rolle.

|

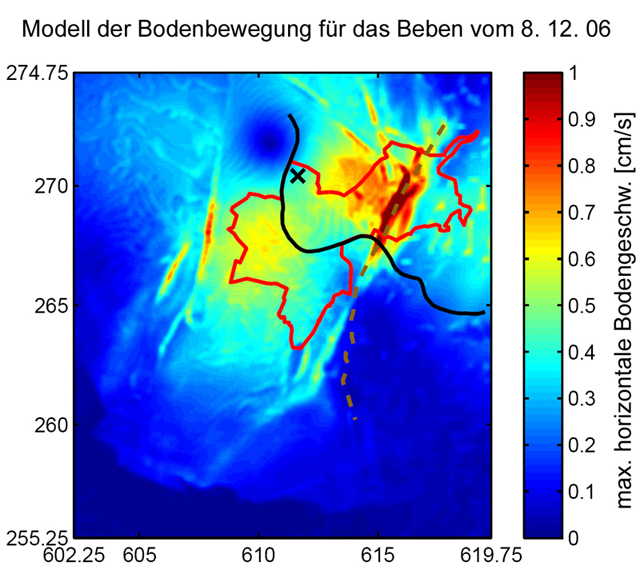

Abbildung 2. Modellierung der maximalen Auslenkungsgeschwindigkeit der Erdoberfläche für das Beben vom 8. Dezember 2006. Dieses Modell berücksichtigt die Geometrie des Erdbebenherdes und den dreidimensionalen Aufbau des geologischen Untergrundes. Dadurch werden Reflexions- und Amplifikationsphänomene an den Grabenbrüchen der oberrheinischen Tiefebene gut sichtbar.

|

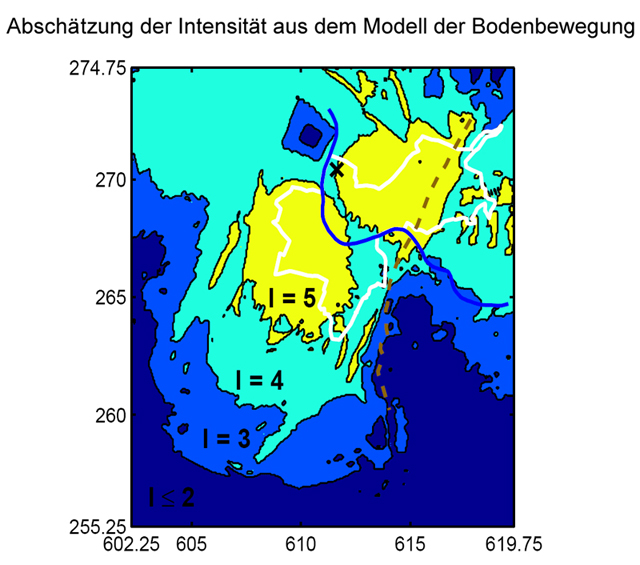

Abbildung 3: Abschätzung der makroseismischen Intensität aus dem dreidimensionalen Erdbebenmodell. Dadurch werden die Ergebnisse des instrumentellen Modells aus Abbildung 2 direkt mit dem makroseismischen Modell in Abbildung 1 vergleichbar gemacht.